عربيةDraw : بينما تتصاعد الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ أربعة أسابيع وتتزايد حصيلة القتلى، قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول)، تعليقاً على التظاهرات العنيفة، إن "الجمهورية الإسلامية نبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر باقتلاعها". يأتي هذا بينما طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة إيران بوقف قمع المحتجين، والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة. وقال بوريل في تغريدة على "تويتر" إنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ونقل له موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد مرة أخرى بأن "للناس في إيران الحق في الاحتجاج السلمي، والدفاع عن الحقوق الأساسية". وأضاف "يجب أن يتوقف القمع العنيف على الفور، يجب إطلاق سراح المتظاهرين، هناك حاجة للوصول إلى خدمات الإنترنت وإعمال مبدأ المساءلة". 20قتيلاً من قوات الأمن وذكر التلفزيون الحكومي أن ضابطاً بالحرس الثوري وعنصراً من الباسيج قتلا برصاص "مثيري شغب" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بإقليم فارس في الجنوب. وأشارت وكالة أنباء إلى أنهما تعرضا لإطلاق نار بعد مواجهة "اثنين من المشاغبين" كانا يكتبان على جدران. والجمعة أكد مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي أن العنصرين الأمنيين قتلا فجر اليوم. وقال "قرابة الساعة الخامسة (01:30 ت غ) الجمعة في مدينة بيرم، طارد اثنان من عناصر قوات الأمن شخصين على دراجة نارية كانا يقومان برش شعارات"، وفق ما نقلت "إرنا". وأشار إلى أن العنصرين توفيا جراء "طلقات في الرأس والصدر" من قبل راكبي الدراجة النارية. وبذلك يرتفع إلى 20 على الأقل عدد عناصر قوات الأمن الذين قضوا منذ 16 سبتمبر (أيلول)، تاريخ بدء الاحتجاجات على وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام رسمية. تدريب في الخارج وسبق لمسؤولين أن اتهموا "أعداء" إيران، خصوصاً الولايات المتحدة، بالضلوع في "أعمال الشغب" من أجل "زعزعة استقرار" البلاد. وفي وقت متأخر ليل الخميس، نقلت وكالة "إرنا" عن وزير الداخلية أحمد وحيدي قوله إن بعض المشاركين في الاحتجاجات "تلقوا تدريباً في الخارج ويتم تمويلهم من خارج البلاد". وقلل وحيدي من حجم المشاركة في التحركات التي تقترب من إتمام شهر كامل، وأوضح "في الأيام التي بلغت التجمعات الراهنة أقصى حجم لها، شارك 45 ألف شخص في التجمعات"، علماً أن عدد سكان البلاد يتجاوز 83 مليون نسمة. وأضاف "في الجامعات في ذروة التحركات، شارك 18 ألف شخص من أصل مجموع طلاب البلاد البالغ 3.2 مليون". انتشار كثيف للشرطة وقال شاهد إن الشرطة الإيرانية انتشرت بكثافة الجمعة في مدينة تقطنها أغلبية عربية، بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات، بينما لم تظهر أي بوادر على انحسار الاضطرابات على مستوى البلاد. ومع تعبير الإيرانيين من جميع مناحي الحياة عن غضبهم من حكامهم من رجال الدين، تمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، حتى لو لم تكن الاضطرابات قريبة من إطاحة النظام. وحذر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في تصريحات اليوم الجمعة، من "انقسامات في صفوف المسلمين" من دون الإشارة صراحة إلى الاحتجاجات. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي وصف خامنئي الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب متفرقة" خطط لها أعداء إيران. ووقعت بعض الاضطرابات الأكثر دموية في المناطق التي تقطنها أقليات عرقية، التي لديها مظالم قديمة ضد الدولة، بما في ذلك الأكراد بالشمال الغربي، والبلوش في الجنوب الشرقي. أكثر من 200 قتيل وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص قتلوا في حملة القمع أنحاء البلاد، بما في ذلك فتيات مراهقات أصبح موتهن دافعاً لحشد مزيد من الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط الجمهورية الإسلامية. وتوفيت أميني، وهي كردية إيرانية، في 16 سبتمبر بعد اعتقالها في طهران بسبب ارتداء "ملابس غير لائقة". قال شاهد إن الشرطة انتشرت بكثافة في مدينة دزفول بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات في محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية والغنية بالنفط على الحدود العراقية اليوم الجمعة. وقال شاهدان إن الشرطة وقوات الباسيج، وهي ميليشيات متطوعة تقود الحملة، انتشرت بكثافة في الساحات الرئيسة في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان في جنوب شرق البلاد. وفي محاولة لتأكيد الوحدة الوطنية، هتفت مجموعة من المتظاهرين في المدينة، التي تضم عدداً كبيراً من السكان من أقلية البلوش، دعماً للمحتجين في كردستان الإيرانية. وقال شاهد إنهم رددوا هتاف "كردستان.. نور عيوننا". وحملت إيران المسؤولية عن أعمال العنف أعداء في الداخل والخارج، من بينهم انفصاليون مسلحون وقوى غربية، واتهمتهم بالتآمر على الجمهورية الإسلامية، ونفت قيام قوات الأمن بقتل محتجين، وأفاد التلفزيون الرسمي في المقابل بمقتل ما لا يقل عن 26 من قوات الأمن. أكثر الأيام دموية إلى ذلك قضى ستة آخرون في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان - بلوشستان (جنوب شرقي) في 30 سبتمبر، وفي حين أفاد مسؤولون حينها عن اشتباكات إثر هجوم مسلحين على مراكز لقوات الأمن، أشارت شخصيات محلية إلى أن التوتر سببه أنباء عن تعرض فتاة لـ"الاغتصاب" من قبل أحد أفراد الشرطة. كانت زاهدان في 30 سبتمبر على موعد مع أكثر الأيام دموية حتى الآن. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصاً في ذلك اليوم خلال حملة قمع أطلقتها بعد الصلاة. وقالت السلطات إن مسلحين من البلوش هاجموا مركزاً للشرطة في ذلك اليوم، مما أعقبه تبادل لإطلاق النار. وأعلن الحرس الثوري أن خمسة من أفراده ومن قوات الباسيج المتطوعة قتلوا. ويبلغ عدد سكان إيران 87 مليون نسمة، ويوجد بها سبع أقليات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. وتقول جماعات حقوقية إن الأقليات ومن بينها الأكراد والعرب لطالما تعرضوا للتمييز، وهو ما تنفيه السلطات. وكثفت قوات الأمن حملتها القمعية هذا الأسبوع في المناطق الكردية، إذ يوجد للحرس الثوري سجل حافل من قمع المعارضة. أقلية متفرقة بين دول عدة وأكراد إيران هم جزء من أقلية عرقية متفرقة بين دول عدة في المنطقة، وأدت تطلعاتها إلى حكم ذاتي إلى صراعات مع السلطات في كل من العراق وسوريا وتركيا. ويوجد تجمع سكاني على الحدود الإيرانية - العراقية جنوب غربي إيران يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة من العرب، أغلبهم شيعة. ومارست بعض المجموعات التي شجعها عرب العراق بطول الحدود، ضغوطاً لنيل حكم ذاتي أكبر في السنوات الماضية. وبينما تحدث مسؤولون كثيرون بنبرة لا تدل على استعداد لتقديم تنازلات، نقل عن أحد مستشاري خامنئي الكبار هذا الأسبوع تساؤله إن كان من اللازم أن تفرض الشرطة الحجاب، وهو انتقاد نادر لجهود الدولة لفرض الحجاب. وأثارت وفاة أميني والقمع تنديدات من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، مما تسبب في فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين، وإضافة توتر جديد إلى التوتر الموجود في وقت وصلت فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 إلى طريق مسدود. وقال دبلوماسيون إن من المتوقع إقرار عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على 15 إيرانياً يوم الإثنين. وسيكون لتجميد الأصول وحظر السفر الجوي أثر مادي ضئيل على الأفراد، لكن الدبلوماسيين قالوا إن ذلك يتضمن رسالة سياسية ويكشف تنامي المخاوف الدولية بشأن القمع. اندبندنت عربية

عربية Draw: احتجاج عمال النفط يدفع نحو مرحلة خطر لا يمكن السيطرة عليه بالخيار الأمني الذي اعتمدته السلطات. زاد انضمام عمال النفط، في عبدان وكانجان ومشروع بوشهر للبتروكيماويات، إلى الاحتجاجات مخاوفَ السلطات الإيرانية من إمكانية أن تتوسع هذه الاحتجاجات وتصعب السيطرة عليها، ودفعها إلى عرض الحوار على المحتجين واستعدادها لتصحيح الأخطاء. وقال مراقبون إن احتجاج عمال النفط يعني أن الأمور قد بلغت مرحلة الخطر الذي لا يمكن السيطرة عليه بالخيار الأمني الذي اعتمدته السلطات، تماما مثلما حصل قبل أكثر من 40 عاما حين كان إضراب عمال النفط اللحظة الفارقة في انهيار نظام الشاه وسيطرة الخميني على السلطة. وعرض غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في إيران، إجراء حوار مع المعارضين، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة، في وقت يقول فيه المراقبون إن السلطة السياسية التي طالما وصفت هذه الاحتجاجات بالمؤامرة الخارجية وجدت أن لا حل لوقفها سوى فتح قنوات التواصل مع المحتجين. ويعتبر المراقبون أن إيجئي لا يمكن أن يعرض الحوار على الخصوم بمبادرة شخصية؛ فهو أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، والمبادرة تعكس علامات قلق حقيقي داخل النظام أمام تطور الاحتجاجات، وكلمة رئيس السلطة القضائية هي بمثابة تنازل من سلطة كانت تعتقد أن الحل الأمني سينهي الاحتجاجات كما جرى في السابق. وقال رئيس السلطة القضائية الاثنين “يجب أن يعلم المواطنون والجماعات السياسية أن لدينا أذنا نسمع بها الاحتجاجات والنقد، ونحن على استعداد للحوار”. وبحسب موقع “دنيا الاقتصاد” الإخباري أقر إيجئي بأن النظام السياسي الإيراني قد تكون لديه أيضا “نقاط ضعف وعيوب”. وقال “مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء”. ومضى قائلا “يجب، مع ذلك، التمييز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب العنيفة”. وحتى الآن تحدثت إيران عن مؤامرة من دول أجنبية وجماعات معارضة إيرانية مسلحة في ما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت قرابة شهر، وبدأت السلطات حملة قمع ضدها. وكان المرشد الأعلى قد ندد بالاحتجاجات ووصفها بأنها “مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا”. ونقل موقع خامنئي الإلكتروني الرسمي عنه قوله خلال اجتماع مع قوة الباسيج شبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات “الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف لها الأعداء أموالا طائلة”، ما اعتبر آنذاك ضوءا أخضر للقوات الرسمية وشبه الرسمية لممارسة عنف أشدّ والقيام باعتقالات أوسع لوقف الاحتجاجات. واندلعت احتجاجات أخرى الاثنين، حيث سُجّلت اعتصامات طُلّابيّة وإضرابات عمّالية على الرغم من حملة القمع التي يقول نشطاء إنها أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى وإيقاف المئات من المحتجين. وأشارت تسجيلات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم احتجاجات في نقاط مختلفة من العاصمة طهران وغيرها من المدن في الأيام الأخيرة، وقد تخلّلها قيام نساء بحرق أحجبتهن وإطلاق هتافات مناهضة للنظام الإيراني. وبدأت الاضطرابات قبل أكثر من ثلاثة أسابيع على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في المستشفى، إثر توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية. غلام حسين محسني إيجئي: مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء ويقول نشطاء إن أميني تعرّضت للضرب خلال توقيفها، وهو ما لم تؤكده السلطات الإيرانية التي أمرت بفتح تحقيق، علما بأن هيئة الطب الشرعي الإيرانية أفادت بأن الوفاة على صلة بتداعيات خضوعها “لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة”. وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، ولاسيما موقع “إيران واير” الإخباري، طالبات في جامعة الزهراء للإناث بطهران يطلقن هتافات مناهضة للنظام في حرم الجامعة خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المكان السبت. وفي جامعة أزاد في طهران طلى طلاب أيديهم باللون الأحمر تنديدا بحملة القمع التي تواجه بها السلطات الاحتجاجات، وفق مشاهد تم تداولها. وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا” بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع “لتفريق حشود في العشرات من مواقع طهران”، مشيرة إلى أن المتظاهرين “أطلقوا هتافات وأحرقوا ممتلكات عامة وألحقوا بها أضرارا، بما في ذلك كشك للشرطة”. وسُجّلت مؤشرات تدل على وجود إضرابات عمّالية، ونشرت وسائل إعلام فارسية خارج إيران مقاطع مصورة تظهر عمّالا مضربين يحرقون الإطارات أمام مصنع للبتروكيماويات في عسلويه جنوب غرب إيران. وأفادت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” بأن عمّالا قاموا بقطع الطرق هناك، كما وردت تقارير عن إضرابات في مصاف نفطية في آبادان الواقعة غرب إيران وفي كنكان الجنوبية. وحجزت السلطات الإيرانية جواز سفر لاعب كرة القدم السابق علي دائي، أحد أبرز الأسماء في تاريخ المنتخب الوطني، وذلك لدى عودته من الخارج، على خلفية انتقاده تعاملها مع الاحتجاجات، وفق تقارير إعلامية. ويقول محلّلون إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران متعدّدة الأوجه (مَسيرات في الشوارع، إضرابات طُلابية، تحركات فردية…)، وهو ما يصعّب على السلطات عملية قمعها. ومن شأن ذلك أن يجعل منها أكبر تحد تواجهه السلطات منذ تحرّكات نوفمبر 2019 التي نظّمت احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة وقُمعت بشكل دموي. والسبت اخترق نشطاء في جماعة “عدالة علي” بثّا إخباريا مباشرا للتلفزيون الحكومي، ووضعوا إشارة تصويب وألسنة لهب على وجه المرشد الأعلى للجمهورية. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw تمسك المسؤولون الإيرانيون بطرح «نظرية المؤامرة» في مواجهة الاحتجاجات الآخذة في التصاعد رغم حملة القمع المميتة منذ أكثر من أسبوعين. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «الأعداء دخلوا الساحة بهدف عزل إيران، لكن هذه المؤامرة فشلت». وجدد القول إن السلطات تواصل «التحقيق الدقيق والشامل» في قضية الشابة الكردية مهسا أميني التي فجر موتها أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» احتجاجات غاضبة. من جهته، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن «الأعداء كانوا مستعدين لرفع جزء كبير من العقوبات، لكن الاحتجاجات حرضتهم على عقوبات أكثر»، فيما اعتبر قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، أن «خداع وإغراء الأعداء» وراء الاحتجاجات التي وصفها بـ«آخر حيل الأعداء»، كما وصف المحتجين بـ"القلة". وتجددت الاحتجاجات أمس في عدة مدن إيرانية. ففي طهران حاصرت قوات أمنية جامعة شريف الصناعية، ونفذت حملة اعتقالات طالت عدداً كبيراً من الطلاب. وردد طلاب في جامعة بهشتي شعار: «لا تقولوا احتجاجاً، أصبح اسمها ثورة». كما امتدت الاحتجاجات إلى الأسواق تدريجياً في أصفهان وطهران. وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن حملة القمع على مدى أسبوعين من الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 133 شخصاً من بينهم 41 في اشتباكات وقعت الجمعة في زاهدان مركز محافظة بلوشستان، فيما أعلنت «حملة نشطاء البلوش»، التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان، أن 65 شخصاً قتلوا وجرح أكثر من 300 عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين. الشرق الاوسط

عربيةDraw : نقلت وكالة رويترز، الأحد 2 تشرين الأول 2022، عن مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن تكتل "أوبك+" سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يومياً، عندما يجتمع في الخامس من تشرين الأول 2022. هذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحةً الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يومياً. ستستضيف فيينا أول اجتماع منذ آذار 2020 بالحضور الشخصي لتكتل "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في "أوبك"، وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا. أحد المصادر ذكر لـ"رويترز"، أن الاجتماع "يُعقد في وقت عالمي شديد الأهمية"، إذ يجري التشاور لخفض الإنتاج وسط تقلبات تشهدها السوق وتراجعٍ لأسعار النفط عن المستويات التي سجلتها في آذار 2022، وكانت الأعلى في عدة سنوات. سبق أن أشارت السعودية، أكبر المنتجين بـ"أوبك"، في شهر آب 2022، إلى إمكانية تخفيض الإنتاج لتصحيح أوضاع السوق. كان سعر النفط قد انخفض بشكل حاد منذ الاجتماع الأخير في أيلول 2022، ليصل إلى نحو 80 دولاراً، بعيداً عن المستويات المرتفعة المسجلة في آذار 2022، عندما بلغ برميل نفط برنت 139.13 دولار، وغرب تكساس الوسيط 130.50 دولار، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا. قبل الجائحة، كان المنتجون يجتمعون مرتين في السنة بالعاصمة النمساوية، ولكن منذ ربيع عام 2020، اجتمع الأعضاء الثلاثة والعشرون كل شهر عن طريق الفيديو. في ربيع عام 2020، ترك المنتجون طواعيةً ملايين البراميل تحت الأرض؛ حتى لا يغرقوا السوق بالنفط في ظل القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وبفضل ذلك ارتفعت الأسعار بعد أن هبطت إلى مستوى سلبي. بعدها قررت "أوبك+" زيادة الإنتاج في العام الماضي، لكن في مواجهة مخاوف من الركود، اختار التحالف في أوائل أيلول 2022، خفض الإنتاج. كان محللون قد توقعوا خفض الإنتاج، لأن مخاوف الطلب المرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة أثرت على أسعار النفط الخام. ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للوساطة في أسواق النفط، قال إن "الاحتمالات تصب في اتجاه أن أوبك+ ستخفض إنتاجها (…) فمستوى التسعين دولاراً أمر غير قابل للتفاوض من جانب قيادات أوبك+، وبالتالي فإنهم سيتحركون للدفاع عن هذا الحد الأدنى للسعر".

عربية Draw: أقترب الإطار التنسيقي في العراق مساء أمس من إعلان تحالف جديد باسم «إدارة الدولة» يتولى تشكيل الحكومة، لكنّ قادة شيعة بارزين دفعوا باتجاه «التريث» لحين التأكد من أن المسار الجديد مؤمن من رد فعل التيار الصدري والحراك الاحتجاجي الذي يستعد للظهور مجدداً الأسبوع المقبل. ووسط استمرار أزمة الحكم منذ أشهر، يرتقب العراقيون انعقاد جلسة البرلمان غداً الأربعاء للتصويت على قبول استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إذ تضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المرتقبة، بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس. أما أكثر الأطراف حماساً داخل الإطار التنسيقي لإعلان تحالف «إدارة الدولة» الجديد هو فريق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون»، إذ قال مدير مكتبه إن «السفينة قد أبحرت». غير أن مصادر قالت إن «بروز اعتراضات جوهرية من قادة شيعة على الطريقة، أبقت السفينة جاثمة عند المرسى». وأضافت المصادر أن هناك 3 اعتراضات أساسية أفرزتها نقاشات استمرت ساعات بين قادة «الإطار» الذين يواجهون ضغطاً هائلاً من الصدر و«حراك تشرين» الشعبي. وأبرز اعتراض جاء من طرف هادي العامري، زعيم منظمة «بدر» الذي طلب التريث لحين الحصول على ضمانة من الصدر، والتي لن تتم إلا بزيارته في الحنانة. لكن هذا الرأي يجد امتعاضا من المالكي الذي يدفع باتجاه «التخلص من عقدة الخوف من التيار الصدري». وثاني أبرز الاعتراضات، جاءت من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة من المستقلين وممثلي قوى الحراك الاحتجاجي. وبحسب مقربين من الحكيم، فإن هذا الرأي يستند إلى أن الموقف الرافض لتشكيل حكومة يحتكرها مقتدى الصدر ممثلاً للشيعة، يجب أن يسري على «الإطار التنسيقي» أيضاً. كما أن قوى الاحتجاجات الشعبية تتلقى دعوات للانخراط في تشكيل الحكومة الإطارية، بالتزامن مع تهديدات لقادة الحراك بأن «بحر دم ينتظرهم» في ساحة التحرير لو قرروا الخروج ضد النظام. وثالث الاعتراضات، يعبر عنه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي يشترط سحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لأن ذلك الترشيح يفاقم من الغضب الشعبي ويرفع من احتمالات رد فعل غير محسوب من الصدر. وأكد مقربون من العبادي أن هذه الاعتراضات أجبرت الشركاء على تأجيل إعلان ائتلاف «إدارة الدولة» الجديد. كما أن الفرضيات الميدانية تتشابك عما يمكن أن يحدث في ساحات الاحتجاج في بغداد، عندما يخرج جمهور الحراك بهدف إسقاط النظام. وتقول مصادر إن المئات من عناصر النخبة التابعة للفصائل المسلحة أعادت انتشارها في المنطقة الخضراء وفي جانب الكرخ عند ساحة النسور، وهو الموقع الذي اختاره تيار من المحتجين، مما يعكس تباين المواقف داخل الحراك. وفي هذه الأجواء، ستنصب جدران خرسانية على جسر الجمهورية بطريقة مجهزة لهجوم محتمل بالأسلحة الثقيلة، وأخرى عند شارع يؤدي إلى المنطقة الخضراء من جهة النسور. وفيما استثنى الائتلاف الجديد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي لم يعد له تمثيل برلماني بعد سحب نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائباً، فإن المكون التركماني عبر عن انزعاجه مما حصل بسبب عدم إشراكه في الائتلاف الجديد، رغم كون التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والكرد. ويضم الائتلاف الجديد كلاً من قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالفي السيادة وعزم السُّنييْن، والحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يضم نحو 273 نائباً من مجموع نواب البرلمان العراقي. وبموجب هذا العدد من النواب فإن الائتلاف الجديد قادر على انتخاب رئيس جمهورية الذي يحتاج عند التصويت إلى 220 نائباً، وتكليف رئيس وزراء جديد الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) من مجموع أعضاء البرلمان. ولم يتضح بعد ما إذا كان الأكراد قد اتفقوا على مرشحهم لرئاسة الجمهورية من بين مرشحي الحزبين الرئيسيين. كما لم يعرف بعد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذا الائتلاف الذي يشارك فيه حلفاؤه السابقون (تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، رغم أن القوى المشاركة في الائتلاف منحت الصدر فرصة مشاركة تياره في الحكومة، بما يعادل عدد نوابه المنسحبين من البرلمان. وطبقاً لتصريحات سابقة لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فإن الإطار التنسيقي على استعداد لمنح الصدر نصف وزارات الشيعة في الحكومة القادمة (أي 6 وزارات من أصل 12 وزارة). كما لمح الخزعلي إلى إمكانية إعادة النظر في المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني. لكن الصدر لم يرد على أي من العرضين. ويتزامن مع الإعلان عن هذا الائتلاف الجديد التحشيد الجماهيري لمظاهرات في الأول من الشهر القادم لمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. الشرق الاوسط

عربية Draw: ناصر السهلي: (العربي الجديد) تعاني السويد من زيادة نوعين من العنف المميت، يرتبط أولهما بأسلحة عصابات الجريمة المنظمة، والثاني بقتل النساء. وتشير أرقام إلى أن امرأة من كل أربع تتعرض لعنف، وشهد عام 2021 تسجيل 34 ألف قضية عنف ضد النساء. ويورد تقرير حديث أصدره مجلس منع الجريمة السويدي (برو) أن "الرغبة في وقف العنف المميت ضد النساء دونها عقبات كثيرة، وبينها تدني التنسيق ونقص الموارد"، ويقدم صورة قاتمة عن واقع العنف والجرائم في البلد، علماً أن الشرطة الوطنية أعلنت في تقرير أصدرته في 22 يونيو/ حزيران الماضي، أن 16 امرأة قتلن العام الماضي 2021 على يد شركاء حياتهن، بزيادة حالتين عن عام 2020. كذلك قتلت النساء 3 رجال. في ربيع عام 2021، قدمت الحكومة السويدية برنامجاً يتضمن 40 نقطة يستهدف وقف عنف الرجال ضد النساء، ثم وُسِّع البرنامج إلى 99 بنداً وإجراءً مطلع العام الحالي. وفي يونيو/ حزيران الماضي، خطت استوكهولم خطوة إضافية عبر تبني حزمة أخرى من التدابير، وبينها زيادة موارد مكافحة استمرار العنف. وكانت الشرطة الوطنية في استوكهولم قد أعلنت عام 2019 بدء إجراءات لمواجهة تفاقم العنف وقتل الأزواج والشركاء للنساء، بالتزامن مع ارتفاع عدد جرائم عصابات المخدرات وسوق البغاء في ضواحي المدن، وباتت أكثر استجابة لإرسال دوريات سريعة إلى عناوين سكنية يسمع فيها الجيران شجاراً عنيفاً بين الأزواج، لكن ذلك لم يكفِ لوقف العنف ضد الأطفال والنساء، وصولاً إلى القتل. ووجهت انتقادات كثيرة إلى الشرطة في شأن شكاوى العنف ضد النساء، ما دفع مسؤوليها إلى الاعتراف بوجود نظرة نمطية ذكورية لدى بعض رجالها، وبينهم قائد قسم الجريمة في المنطقة الجنوبية لاستوكهولم، مايكل يوهانسون، لكنه استدرك لاحقاً بأن "الحوادث الأخيرة أظهرت أن الشرطيين أصبحوا أكثر كفاءة، ورفعوا مستوى التحقيقات، والتعامل بجدية مع الادعاءات". وكانت الشرطة تدأب على الاستماع إلى النساء الضحايا، وتقدم لهنّ نصائح بترك الرجال العنيفين، وهو ما صنفته حملة "مي تو" (أنا أيضاً) المناهضة للتحرش الجنسي بأنه استمرار للمواقف الذكورية. لكن يوهانسون أكد أن "الشرطة عدّلت طريقتها من محاولة إقناع الضحية بترك مرتكب التعنيف، إلى التركيز على الجناة الذكور الذين يمارسون العنف الجسدي ضد النساء والأطفال داخل الأسرة، علماً أن هذا الأمر يحتاج أيضاً إلى تغيير في المواقف والأعراف، وتعزيز دعم الضحايا النساء". وتشير الشرطة السويدية إلى أن "غالبية حالات العنف الذكورية يمارسها أصحاب سوابق جنائية، لكن بعض المجرمين الذين قتلوا نساءً لم يملكوا سجلات سابقة لدينا". وتُعقّد العلاقات الحميمة بين الجاني والضحية هذا النوع من الجرائم التي تعترف السويد بزيادتها، لكن يبدو أن حزمة الحكومة لمنعها في الأسرة باتت تؤتي ثمارها على مستوى قرارات المحاكم، بعد تعديل قوانين الأخذ بشهادات الصغار. وتحاول السلطات أيضاً إصلاح الحلقة المفقودة في علاقة الإدارات الاجتماعية مع المحاكم والمجتمع المدني، إذ إن غياب التنسيق يزيد العنف، فيما تعتقد الشرطة أن إحداث فرق في الوقاية من الجرائم يتطلب الاستماع جيداً إلى وجهات نظر الفتيات والنساء، والأخذ بالاعتبار ملاحظات المسؤولين التربويين في المدارس في شأن تلميح الفتيات إلى وجود عنف خلف أسوار المنازل. وباتت المحاكم تجرّم من يعنّف النساء أمام الأطفال، لكن ذلك لا يمنع نشطاء من إضافة جريمة "انتهاك سلامة الطفل" بمشاهدته العنف المنزلي إلى قضايا العنف ضد النساء. الصورة تتعدد مظاهر العنف في السويد (جوناثان ناكستراند/ فرانس برس) "جرائم غيرة" وتقول عالمة الاجتماع في وحدة التنمية الاجتماعية في مجلس إدارة مقاطعة استوكهولم، ماريا بيلينغر، إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء تتعلق بمفاهيم المساواة بين الجنسين، وتطالب بضرورة أن تنصب الجهود على إشاعة قيم المساواة لمنع العنف، علماً أن 26 بلدية في العاصمة استوكهولم تعانِ فعلاً من مشكلة عنف على أساس جندري". وفيما يبدو جلياً مواجهة السويد مشاكل في الأعراف الذكورية، وخصوصاً في صفوف مواطنين جدد من اللاجئين والمهاجرين، ترى خبيرة عنف العلاقات في مصلحة السجون والمراقبة السويدية، إلينور هاليبرو، أن البرامج الجديدة لمواجهة هذا العنف تشمل اليوم برامج تدريب للرجال المدانين بارتكاب جرائم ضد النساء في الأسر تعالج نوبات الغضب وعنف الغيرة الذي يودي بحياة النساء". وفيما توصف الجرائم التي يرتكبها أقارب وأزواج حاليون أو سابقون في صفوف الأقليات المهاجرة بأنها "جرائم شرف"، يصنف قتل شريكات سويديات بأنه "جريمة غيرة"، علماً أن "الغيرة" تتصدر دوافع القتل، إلى جانب معاناة الجناة من مشاكل نفسية وعصبية تجعلهم يظهرون العنف بمجرد شعورهم أن الشريكة قررت فسخ العلاقة. ويحصي المجلس السويدي لمنع الجريمة حصول 80 في المائة من جرائم العنف والقتل في منزل أحد الطرفين أو المسكن المشترك. ويلفت إلى أن القتل على يد شريك سابق أو حالي تسبقه فترة طويلة من العنف والتهديدات، ونصف الحالات يسبقها تلقي بلاغات عن العنف. ومنذ عام 2017، تحافظ السويد على رقم محدد بـ 15 "جريمة غيرة" سنوياً ضد النساء، و3 فقط ضد رجال. لكن العنف يشمل حالياً الأزواج الشباب، ما يقلق مجلس منع الجريمة الذي يلاحظ زيادة العنف والقتل في صفوف من هم دون 25 سنة، ويشدد في الوقت نفسه على الدور المهم الذي تؤديه المدارس لمنع العنف في علاقات الشركاء الشبان، وبينهم في أعمار مراهقة. وكان تقرير أصدره المجلس الاجتماعي السويدي مطلع العام الحالي، وشمل مراجعة 75 حالة عنف شهدت موت أطفال ونساء بسبب جرائم قد لاحظ وجود "30 ثغرة في شبكة الأمان الاجتماعي والاستجابة للعنف تشمل أيضاً الإدارة الاجتماعية والخدمة الصحية والشرطة والمدرسة، وأن ضحايا الجريمة والجناة كانوا على اتصال كثيف مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، لكنهم لم يتلقوا الدعم الذي يحتاجونه". وتفيد السلطات الاجتماعية السويدية بأن "مرتكبي العنف المنزلي المميت في البلد يختلفون عن مرتكبي جرائم أخرى، فهم في المتوسط أكبر سناً من الضحايا، ويتمتعون بحياة أكثر استقراراً وغير عاطلين من العمل". وتشير دراسات أخرى إلى أن نحو نصف قاتلي النساء لم يسبق إدانتهم بجرائم، وأن ربع المجرمين فقط دونت أسماؤهم في السجلات الجنائية أو أدينوا بجرائم عنف سابقة. وقبل سنوات، تعاملت السويد بنهج متشدد حيال أقل مؤشر للعنف المنزلي، وبين تدابيره تخويل السلطات الاجتماعية نقل الصغار من منازلهم إلى أسر أخرى، وهو ما سبّب احتجاجات واسعة من مجتمعات أقليات اللاجئين مطلع عام 2020.

عربية :Draw رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير،يرى أنّ أكبر التغيرات الجيوسياسية في هذا القرن ستثيرها الصين وليس روسيا، ويدعو إلى بناء علاقات مع بكين على أساس مبدأ القوة. لفت رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، إلى أنّ العالم مُقبل على تغيرات جيوسياسية، مشيراً إلى أنّ عصر الهيمنة الغربية يقترب من نهايته، ويسير نحو التعددية القطبية. وقال بلير، في محاضرةٍ ألقاها في ندوةٍ نظمتها مؤسسة "ديتشلي" البريطانية الأميركية، إنّ "أكبر التغيرات الجيوسياسية في هذا القرن ستثيرها الصين وليس روسيا". وأضاف أنّ "العالم سيصبح، على الأقل، ثنائي القطب، أو ربما متعدد الأقطاب، ونقترب من نهاية الهيمنة الغربية في السياسة والاقتصاد". وتابع: "لأول مرّة في التاريخ الحديث، يمكن للشرق أن يكون على قدم المساواة مع الغرب". وأردف أنّ الصين "هي ثاني قوة عظمى في العالم، وإمكاناتها الاقتصادية ودرجة مشاركتها في الاقتصاد العالمي أعلى من روسيا". ورأى أنّ "الصين قد لحقت بالولايات المتحدة في العديد من المجالات التكنولوجية، وتهدد بالتغلّب على الولايات المتحدة". وأشار إلى أنّ "القيادة الصينية تتصرف بعدوانية أكثر فأكثر، ولا تخفي أنّها تتعامل مع الغرب بازدراء وتتقرب من روسيا، وترغب في حلّ مشكلة تايوان أخيراً". وقال بلير: "لا تسيئوا فهمي، أنا لا أقول إنّ الصين ستحاول الاستيلاء على تايوان بالقوة في أيّ وقتٍ قريب، ومع ذلك، لم يعد بإمكاننا بناء سياستنا على اليقين بأنها لن تحاول"، لافتاً إلى أنّ "روسيا وربما إيران ستصبح، بالتأكيد، حليفاً للصين في المستقبل القريب". ووصف الخلافات في مواقف دول مجموعة العشرين بشأن القضية الأوكرانية بأنها تحذيرٌ للغرب، داعياً إلى بناء علاقات مع الصين على أساس مبدأ القوة والمشاركة. ودعا الغرب إلى "زيادة الإنفاق العسكري والبقاء قوياً بما يكفي لمقاومة الصين في أيّ سيناريو مستقبلي، مع الحفاظ على العلاقات مع بكين والتصرّف بطريقةٍ براغماتية وليس عدوانية، وإظهار الاستعداد للاحترام المتبادل". وكان وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، أكد، في وقتٍ سابق، أنّ الوضع الجيوسياسي العالمي "سيشهد تغيرات بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. ومن الطبيعي أنّه لن تكون مصالح روسيا والصين متطابقة في كل القضايا". كما أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أيضاً أنّ العالم لم يعد ثنائي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب. المصدر: الميادين

عربية :Draw وافقت تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على دعم ترشح السويد وفنلندا لعضوية الحلف. وقد عارضت في البداية مساعي دول الشمال الأوروبي للانضمام. وغضبت تركيا مما رأت أنه استعداد الدولتين لاستضافة مسلحين أكراد معارضين لها. ولم تستطع السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو بدون دعم تركيا. وتعارض روسيا بشدة انضمام الدولتين، وقد اعتبرت توسيع التحالف العسكري للغرب سببا لحربها في أوكرانيا. لكن غزو موسكو كان له تأثير عكسي، إذ أصبح الطريق مفتوحا أمام البلدين للانضمام إلى الناتو.ووقّع وزراء خارجية الدول الثلاث اتفاقية أمنية مشتركة تناولت مخاوف تركيا. وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ إن السويد وافقت على تكثيف عملها بشأن طلبات تركيا لتسليم المسلحين المجرمين المشتبه بهم .وأضاف أن الدولتين الاسكندنافيتين سترفعان أيضا قيودهما على بيع الأسلحة إلى تركيا. وقال الرئيس الفنلندي نينيستو إن الدول الثلاث وقعت على مذكرة مشتركة "لتقديم دعمها الكامل ضد التهديدات لأمن بعضها البعض".وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إنها "خطوة مهمة للغاية بالنسبة للناتو". وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "حصل على ما يريد" من السويد وفنلندا. وأعلنت الدولتان عن عزمهما الانضمام إلى الناتو في مايو/أيار، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.وكان ستولتنبرغ اقترح تحريك العملية "بسرعة كبيرة" لأنهما يشتركان بالفعل في علاقة وثيقة مع الحلف. لكن لم يكن هذا هو الحال فقد اتهمت تركيا البلدين بحماية المسلحين الأكراد، وقالت إنها لن تدعم عضويتهما. ويجب أن يوافق جميع الأعضاء الثلاثين على أي زيادة في عضوية الناتو. تتهم تركيا السويد منذ فترة طويلة بإيواء من تصفهم بالمسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور، لكن ستوكهولم تنفي ذلك.ووافق البلدان الآن على بعض مطالب تركيا، وسيواجه المسلحون حملة قمع بموجب تعديلات على القانونين السويدي والفنلندي.إذا أصبحت فنلندا والسويد عضوين في الناتو، فسوف ينتهي أكثر من 200 عام من عدم الانحياز السويدي. أما فنلندا فقد تبنت الحياد بعد هزيمة مريرة من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. واستطلاعات الراي تعكس ميل الشارع الفنلندي لطلب الانضمام. والمتابع يلاحظ كيف راحت الدبلوماسية الفنلندية تنشط، سواء عن طريق وزير خارجيتها بيكا هافستو(الخضر) أو رئيسة الوزراء سانا مارين (الاشتراكي الديمقراطي)، لإجراء اللقاءات مع قادة دول العالم للحصول على ضمانات امنية دولية للفترة الحرجة، النقاشات في مجلس النواب الفنلندي، مستعرة، من يوم بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وزادت حدتها، بعد تقديم وزارة الخارجية الفنلندية، كتابها الأبيض، الذي احتوى تقييم الوضع الأمني واحتمالات الانضمام لحلف الناتو. وفي نيسان أعلن حزب الفنلنديين الحقيقيين المعارض ( يمين متطرف) دعمه لطلب الانضمام إلى الناتو، واعلن حزب الوسط (وسط)، الذي عرف عنه دعمه لسياسة عدم الانحياز العسكري ، إنه سيدعم انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، كذلك حزب الخضر(يسار) ، وأيضا التحق بركب المؤيدين اصغر أحزاب المعارضة ، حزب الديمقراطيين المسيحيين (يمين الوسط )، إذ اعلن مجلس الحزب تأييده بأغلبية ساحقة. المصدر BBC:

عربية Draw: معهد واشنطن في الوقت الذي تحقق فيه القوات المتحالفة مع الإمارات مكاسب في ساحة المعركة في اليمن، يحاول الحوثيون تكبيد أبوظبي تكاليف باهظة على خلفية انخراطها في المعركة. في 17 كانون الثاني/يناير، أدّت سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة يُشتبه بقيام الحوثيين بشنها إلى استهداف شاحنات وقود في منطقة المصفح الصناعية خارج مدينة أبوظبي، إلى جانب موقع بناء في مطار العاصمة الدولي. وقد أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع "تويتر" سحباً كثيفة تتصاعد من الدخان الأسود في المصفح. وتشير التقارير الأولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص (مواطنان هنديان وآخر باكستاني) وإصابة ستة آخرين بجروح، الأمر الذي يمثل حالات الوفيات الأولى المعروفة داخل الإمارات بسبب الصراع اليمني. ما الدافع وراء الهجوم؟ بالنظر إلى استراتيجية الاستهداف القائمة على مبدأ العين بالعين التي ينتهجها الحوثيون وتحذيراتهم في الأسبوع الماضي بشن هجوم على الإمارات، لا تُعتبر الحادثة مفاجأة - بل تصعيداً. وخلال إعلان الجماعة مسؤوليتها عن الضربات، أفادت أنها استهدفت مواقع مختلفة في الإمارات (بما فيها مطاري أبوظبي ودبي) بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة. كما صوّرت الحادثة على أنها رد على النشاط العسكري الأخير للجماعات المتحالفة مع الإمارات في مناطق رئيسية في الصراع اليمني. وفي الأسبوع الماضي، وتحت راية عملية جديدة للتحالف، طَرَدت "ألوية العمالقة" وحلفاؤها، الحوثيين من أجزاء مهمة من محافظة شبوة في الجنوب وبدأت معركتها لانتزاع أجزاء من مأرب أيضاً. ولطالما حارب الحوثيون من أجل السيطرة على مأرب التي تُعتبر محافظة حيوية غنية بموارد الطاقة وآخر معقل رئيسي للحكومة اليمنية في شمال البلاد. ولكن الانتكاسات الأخيرة التي تعرضوا لها - والتي يعزونها إلى انخراط الإمارات مجدداً في الحرب - ستجعل الاستيلاء على مأرب أكثر صعوبة. ومنذ انسحاب الإمارات من اليمن في عام 2019، احتفظت أبو ظبي بفرقة صغيرة فقط لمكافحة الإرهاب على الأرض وادّعت عدم مشاركتها في عمليات مناهضة للحوثيين. لكن في الأسابيع الأخيرة، أفاد مسؤولون أمريكيون ومختلف المقاتلين المحليين أن أبوظبي تُكثف من جديد عملياتها الجوية ودعمها للجماعات المناهضة للحوثيين مثل "ألوية العمالقة"، التي ساهمت في تأسيسها وتمويلها في البداية. وبعد أن لعبت دوراً أساسياً في تحرير الساحل الغربي من الحوثيين في وقت سابق من الحرب، أعادت "ألوية العمالقة" نشر عناصرها مؤخراً في شبوة في إطار ما يبدو أنه استراتيجية إماراتية-سعودية مشتركة. ويبدو، أن النجاح الذي حققته في ساحة المعركة قد أثار الحوثيين الذين اختاروا الانتقام مباشرة من الإمارات على أراضيها، على الأرجح في محاولة لإخراجها من القتال العسكري. التداعيات على سياسة الإمارات تجاه اليمن وإيران تفخر الإمارات بكونها بلداً آمناً وناشطاً اقتصادياً في منطقة تعصف بها التقلبات. وعلى هذا النحو، فقد أظهرت عموماً عدم تسامحها مطلقاً مع الهجمات ذات الدوافع الخارجية ضد المغتربين، الذين يشكلون حوالي 90 في المائة من سكانها وذوي أهمية مركزية للاقتصاد. ويتذكر الكثيرون الحادثة المروعة التي وقعت عام 2014 لما يسمى بـ "شبح جزيرة الريم"، عندما قامت إمرأة متطرفة بطعن معلمة روضة أطفال مجرية-أمريكية حتى الموت وتم إعدامها بإجراءات موجزة بسبب ذلك. ويمكن للهجمات المستمرة التي يقودها الحوثيون على أراضي الإمارات على المدى الطويل أن تشوه سمعتها التي دأبت على بنائها بأنها بلد آمن. وعلى المدى القصير، فإن السؤال الرئيسي هو كيف سترد الإمارات في اليمن. وعلى الأرجح، كان القادة الإماراتيون يدركون أن الانضمام مجدداً إلى المعركة قد يستفز الحوثيين، ولا شك أنهم سمعوا الأسبوع الماضي تهديدات علنية بالانتقام. والأسئلة التي تطرح نفها هنا، هل ستواصل أبوظبي دعم حلفائها في اليمن للتصدي بالقوة للحوثيين، وربما حتى تزيد انخراطها في محاولة لاستعادة مأرب بالكامل؟ أو هل ستتراجع تماشياً مع السياسة الخارجية الأقل تدخلاً التي أخذت تعتمدها في الآونة الأخيرة؟ وقد تخضع علاقة الإمارات مع إيران للاختبار أيضاً. فقد أجرى البلدان مفاوضات رفيعة المستوى خلال الأشهر القليلة الماضية بهدف تخفيف التوترات في المنطقة. وحالياً، يتساءل المراقبون عما إذا كان لطهران أي دور أو علم بهذا الهجوم. فمن جهة، غالباً ما يتخذ الحوثيون قراراتهم بشكل مستقل عن إيران على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه إليهم. ومن جهة أخرى، إن أي محاولات إيرانية للإنكار القابل للتصديق قد تبوء بالفشل بسبب التقارير التي تشير إلى أن كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام التقى في طهران بالرئيس إبراهيم رئيسي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وتعيد طبيعة ونطاق الضربات إلى الأذهان أيضاً ذكريات الهجوم الذي استهدف منشآت نفط رئيسية في السعودية عام 2019، والذي تبناه الحوثيون في البداية، لكنه اعتُبر لاحقاً بأن مصدره من إيران على الأرجح. وبغض النظر عن ذلك، من المرجح أن تصبح علاقة طهران الوثيقة مع الجماعة التي تشن حالياً وبصورة نشطة هجمات ضد الإمارات محورية في المحادثات الإيرانية-الإماراتية إذا ما استمرت. الاعتبارات الأمريكية لا شك أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون مسار الرحلة التي سلكتها الطائرات المسيرة والصواريخ المشتبه بها عن كثب. فعلى بعد أميال قليلة فقط من جنوب المصفح تقع قاعدة "الظفرة" الجوية التي تنتشر فيها القوات الأمريكية ومعداتها. وسترغب واشنطن في معرفة مكان انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، والمسافة التي قطعتها، وما إذا تمّ استخدام أي أنظمة دفاع جوي. ووفقاً لأحدث تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والذي تمّ تسريبه على نطاق واسع، يزعم الحوثيون حالياً أنهم يملكون طائرات مسيرة متقدمة قادرة على قطع مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر، مما قد يضع مطار أبوظبي الدولي ضمن مرمى نقاط الإطلاق في صنعاء. ولكن توجيه ضربة دقيقة من هذه المسافة سيبقى صعباً. وعلى أي حال، سيشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق بشكل خاص بشأن الهجوم على مطار أبوظبي - الذي يُعتبر مركز سفر دولي غالباً ما يسافر عبره الأمريكيون أو ينتقلون منه. وبعد أن زعم الحوثيون أنهم استهدفوا المطار بطائرة مسيرة في عام 2018، قد تكون طبيعة الهجوم الأخير مقلقة بما يكفي لاستئناف المناقشات الأمريكية الداخلية بشأن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية أو فرض عقوبات إضافية على أعضائها. وفي غضون ذلك، قد يؤدي تكثيف النشاط العسكري للتحالف في اليمن إلى إحياء الجدل الدائر في واشنطن حول أفضل طريقة نحو المستقبل في هذا الصراع لحماية المصالح الأمريكية. وتعارض إدارة بايدن علناً العمليات الهجومية هناك، بما يتماشى مع وجهة نظر الأمم المتحدة. وفي الواقع، أعرب هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، عن أسفه مؤخراً لأن التحالف والحوثيين "يلجأون بصورة أكثر إلى الخيارات العسكرية". ومع ذلك، بما أن بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين خلصوا إلى أن الحوثيين لا يريدون التفاوض، فقد يعتبرون حتماً أن الخيار العسكري هو وسيلة لمنع اليمن من الوقوع تحت سيطرة الجماعة - ولا سيما إذا كانت الحملة المذكورة بقيادة الإمارات. ومع ذلك، فإن أي خيار من هذا القبيل لا يتوافق مع السياسة الأمريكية الحالية. وإذا اختارت أبوظبي مواصلة التدخل في الصراع اليمني، فمن المرجح أن يكون لانخراطها تأثير كبير على مسار الصراع على المدى القريب، وقد تواجه إدارة بايدن ضغوطاً متجددة بشأن سياستها الدائمة. وسيُؤدي الهجوم ضد الإمارات أيضاً إلى إحياء أسئلة سابقة حول ما إذا كان يجدر بالولايات المتحدة حماية حلفائها الخليجيين من قذائف الحوثيين، وكيف يمكنها القيام بذلك في الوقت الذي تعارض فيه عملياتهم الهجومية في اليمن. لقد دأبت إدارة بايدن على التعاطي بحذر مع السعودية حيال هذه المشكلة لبعض الوقت، وقد تضطر الآن إلى القيام بالمثل مع الإمارات.

عربية Draw: سونر چاغاپتاي - معهد واشنطن. من غير المرجح أن يفوز الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة في تركيا بصورة عادلة وأمينة، لذلك قد يلجأ إلى تقويض عملية التصويت، أو تجاهل النتيجة، أو حتى إثارة تمرد على غرار بما حدث في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير. على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدا أن يأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخذ في الازدياد. فقد سارع في تصعيد قمعه للنقاد والمعارضين السياسيين، من بينهم مؤخراً متين جورجان، العضو المؤسس في «حزب الديمقراطية والتقدم» ("ديفا") المعارض، الذي اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة التجسس. وهدد أردوغان بطرد دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبعض حلفاء تركيا في حلف "الناتو". ومع تراجع شعبيته في الداخل، شرع في تجربة متهورة لتخفيض أسعار الفائدة في ظل التضخم المرتفع أصلاً، وهي سياسة أقحمت البلاد في فوضى اقتصادية. وفي غضون ذلك، يواجه معارضة جريئة - وموحدة بشكل متزايد - تشكل للمرة الأولى تهديداً مباشراً لحكمه. لقد كان التغيير هائلاً. فخلال معظم العقدين الماضيين، أولاً كرئيس وزراء بين عامَي 2003 و 2014 ثم كرئيس للبلاد منذ عام 2014، بدا أن أردوغان لا يُقهَر. وعبر تحقيق نوع جديد من الازدهار للطبقات الوسطى في تركيا، قاد «حزب العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه للفوز في أكثر من عشر انتخابات جرت في أنحاء البلاد. وصمد أمام حروب كانت تدق بابه، وأمام محاولة انقلاب حصلت في عام 2016. وبتوصيف نفسه كسلطان جديد، اكتسب سيطرة كاسحة على القضاء ووسائل الإعلام والشرطة ومؤسسات أخرى في الدولة والمجتمع المدني، حتى في الوقت الذي قام فيه بقمع المعارضين السياسيين دون رحمة. لكن في السنوات الأخيرة، فقدت شعبوية أردوغان السلطوية سحرها. فمنذ محاولة الانقلاب، أُصيبت حكومته بالذعر المتزايد، إذ لم تكتف بملاحقة مخططي الانقلاب المشتبه بهم فحسب، بل لاحقت أيضاً أعضاء من المعارضة الديمقراطية واعتقلت لاحقاً عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت أكثر من 150,000 أكاديمي وصحافي وغيرهم على ترك وظائفهم للاشتباه بعلاقاتهم بالانقلاب أو لمجرد وقوفهم في وجه أردوغان. وأدت رغبته المتنامية في التدخل في الانتخابات - من بينها محاولة فاشلة لعكس نتائج انتخابات بلدية اسطنبول لعام 2019 - إلى استثارة المعارضة. والآن، مع تداعي دعمه إلى حد كبير، يواجه زعيم أقدم ديمقراطية وأكبر اقتصاد بين إيطاليا والهند حساباً: ففي غضون 18 شهراً، ستُجري تركيا انتخابات رئاسية من غير المرجح جداً أن يفوز بها أردوغان. وبسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة، من الممكن جداً مقاضاته إذا تمت الإطاحة به. ويبدو من الواضح أن أردوغان سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه، بما في ذلك تقويض عملية التصويت العادلة، أو تجاهل النتيجة، أو حتى إثارة تمرد يشبه ذلك الذي حصل في 6 كانون الثاني/يناير في الولايات المتحدة. وبالتالي، يتمثل التحدي الأكثر ألحاحاً الذي يواجه البلاد في كيفية تصميم عملية نقل السلطة التي لا تهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها، فتتجاوز تداعيات عدم الاستقرار المحتملة حدود البلاد لتصل إلى أوروبا والشرق الأوسط. تحويل مسار الديمقراطية عند وصول أردوغان إلى السلطة في عام 2003، تم الترحيب به باعتباره مصلحاً من شأنه أن يبني ويعزز المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وفي البداية، بدا أنه يفي بهذه الوعود مع «حزب العدالة والتنمية». فقام بتحسين إمكانية الحصول على الخدمات، مثل الرعاية الصحية، وحقق نسبة منخفضة من البطالة ونمواً اقتصادياً قوياً على مدى عقد من الزمن. وفي عهد أردوغان، أصبحت تركيا للمرة الأولى مجتمعاً يتألف بمعظمه من الطبقة الوسطى. كما قام بتوسيع نطاق بعض الحريات، ولا سيما منح الأقليات من أكراد تركيا بعض الحقوق اللغوية. ولبعض الوقت، جعلت هذه السياسات أردوغان يتمتع بشعبية داخل البلاد وخارجها على حد سواء. فعلى الصعيد المحلي، بنى قاعدة من المؤيدين المتيمين الذين كانوا بمعظمهم من الناخبين المحافظين والريفيين والعاملين والمنتمين إلى الطبقة الوسطى، الذين صوتوا بشكل موثوق لـ «حزب العدالة والتنمية» في كل عملية انتخابية تلو الأخرى. وفي غضون ذلك، اعتبرت الولايات المتحدة وأوروبا حكومته نموذجاً للديمقراطية الليبرالية الإسلامية، ولبلد تم التفكير بجدية في عضويته في "الاتحاد الأوروبي". لكن سرعان ما بدأ أردوغان في إظهار ميول أكثر استبدادية بكثير. ففي عام 2008، أطلق العنان لما يسمى بقضية إرغينيكون، وهي تحقيق شامل وغير حاسم إلى حد كبير في مسألة "الدولة العميقة" لتركيا، حيث اتُهم أكثر من 140 شخصاً بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطياً. وفي الواقع، سرعان ما اتضح أن أردوغان - بمساعدة رجل الدين فتح الله غولن، زعيم حركة غولن وحليفه في ذلك الوقت، والذي ساعد أتباعه في الشرطة والإعلام والقضاء في اختلاق أدلة تستهدف المعارضين الديمقراطيين لأردوغان - كان يحاول التخلص من العلمانيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة لفترة طويلة. في عقده الثاني في المنصب، لجأ أردوغان إلى تكتيكات أقسى للبقاء في السلطة. ففي عام 2013، استخدم القوة لقمع احتجاجات "منتزه غيزي"، حين نزل ملايين المحتجين المناهضين للحكومة إلى الشوارع في اسطنبول ومدن تركية أخرى. وبعد الاحتجاجات، شدّدت الحكومة الخناق على المجتمع المدني، وضاقت المساحة المخصصة للنشاط السياسي. ولاحقاً، في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016، استخدم أردوغان حالة الطوارئ لفترة طويلة لممارسة المزيد من القمع على التهديدات المتصورة لحكمه. وأطلق حملة انتقامية كاسحة ضد حلفائه السابقين في حركة غولن، وطرد الآلاف من أتباع غولن المزعومين والمعروفين من مناصب حكومية وزج بهم في السجون. وانضم إليهم عدد متزايد من الاشتراكيين، والديمقراطيين الاشتراكيين، والعلويين (إحدى الطوائف المسلمة الليبرالية)، والليبراليين، واليساريين، والقوميين الأتراك والأكراد، والوسطيين، وحتى بعض المحافظين المعارضين للشعبوية العنيفة لأردوغان. وفي غضون ذلك، بدأ أردوغان في الابتعاد عن محور العلاقات التركية القائمة منذ زمن طويل مع أوروبا والولايات المتحدة. ففي عام 2013، ألقى باللوم على الرئيس باراك أوباما على انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر، مصطفاً بشكل متزايد إلى جانب القوى الإسلامية السياسية في الشرق الأوسط، وخاصة جماعة «الإخوان المسلمين». وعلى الرغم من أن أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانا في البداية على طرفي نقيض من الحرب الأهلية السورية، إلّا أنهما دخلا أخيراً في حالة وفاق. فبعد تواصل بوتين معه في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، وافق بوتين على السماح لتركيا بملاحقة «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، التي اعتمدت الولايات المتحدة عليها لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتزم أردوغان بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع "إس-400". وبحلول عام 2020، واجه أردوغان عقوبات أمريكية قاسية بسبب اتفاقية الدفاع مع روسيا، وكان التحالف الذي دام سبعة عقود بين واشنطن وأنقرة يدخل أكبر أزمة له في الذاكرة الحديثة. تعديل السلطان على مدى سنوات، بينما كان أردوغان يمضي قدماً بشعبويته الاستبدادية، كان بإمكانه الاعتماد على معارضة منقسمة. فبين ما يقرب من ست فصائل تحدته بانتظام في صناديق الاقتراع، بدءاً من القوميين الأتراك ومروراً بالقوميين الأكراد والعلمانيين وإلى الإسلاميين السياسيين، عادةً ما تجاوزت كراهيتها المتبادلة معارضتها المشتركة لحكم «حزب العدالة والتنمية». وكانت هذه الانقسامات تعني أن حزب أردوغان قادر بسهولة على الفوز بالانتخابات، كما حدث باستمرار على مدى السنوات الخمس عشرة الأولى من حكمه. لكن في عام 2017، ارتكب أردوغان خطأً مصيرياً. فنجح في فرض تعديل دستوري أسفر عن تحويل النظام السياسي في تركيا من ديمقراطي برلماني إلى رئاسي تنفيذي. وبالإضافة إلى إلغاء منصب رئيس الوزراء، منح التعديل أردوغان سيطرة مباشرة أكبر على بيروقراطية الدولة، وأضعف إلى حد كبير صلاحيات السلطة التشريعية. وفي الواقع، توج أردوغان نفسه بالسلطان الجديد لتركيا - وأصبح في الوقت نفسه رئيساً للدولة، ورئيساً للحكومة، ورئيساً للحزب الحاكم، ورئيساً للشرطة (التي هي قوة وطنية في تركيا). ومع ذلك، فحتى هذا الإصلاح الدستوري الذي منح أردوغان المزيد من السلطة، أدّى عن غير قصد إلى تقوية المعارضة. ففي ظل النظام البرلماني، كانت كافة الأحزاب تخوض الانتخابات في الوقت نفسه، مما منح «حزب العدالة والتنمية» ميزة طبيعية على خصومه المتعددين. لكن النظام الرئاسي الجديد يتطلب مواجهة إضافية بين المرشحَيْن الرئيسيَيْن. ويعني ذلك أن المرشح الرئيسي في المعارضة أصبح قادراً الآن على الجمع بين ائتلاف واسع من المناهضين لأردوغان تحت راية واحدة. وتعتمد كتلة المعارضة الحالية على تحالف بين فصيلين رئيسيين: الفصيل العلماني - «حزب الشعب الجمهوري» اليساري، والفصيل الوسطي - «حزب الخير» القومي التركي. وقد دعمَ «حزب الشعوب الديمقراطي» الليبرالي المؤيد للأكراد هذا التحالف بشكل غير رسمي، كما فعل عدد من القوى الوسطية واليمينية الأخرى الأصغر حجماً، من بينها «حزب السعادة» («حزب فيليسيتي»)، وهو حزب إسلامي سياسي يعارض «حزب العدالة والتنمية» لفساده، من بين أسباب أخرى. وعلى الصعيد السياسي، تتباعد هذه الأحزاب عن بعضها البعض في العديد من القضايا، لكنها متحدة بشكل متزايد في رغبتها في إلحاق الهزيمة بأردوغان. وفي غضون ذلك، تنهار قاعدة «حزب العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه الرئيس. فقد تراجع الدعم للكتلة الشعبوية الحاكمة، التي تشمل «حزب العدالة والتنمية» و «حزب الحركة القومية» الأصغر حجماً، وهو حليف لأردوغان منذ عام 2018، إلى حوالي 30-40 في المائة في استطلاعات الرأي، بعد أن كان 52 في المائة في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. وقد توافد بعض المؤيدين السابقين لـ «حزب العدالة والتنمية» إلى «حزب الحركة القومية»، وانضم آخرون إلى أحزاب معارضة أُنشئت مؤخراً مثل «حزب الديمقراطية والتقدم»، بقيادة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان. ويعني ذلك أن على أردوغان أن يعتمد الآن على أقلية لكسح الأغلبية، مما سيصعب تحقيقه إلى حد كبير مع نظام المواجهة الجديد. قصة مدينتين إلى جانب النظام الانتخابي الرئاسي الجديد، يشكل الاقتصاد نقطة الضعف الأكبر لدى أردوغان. ففي عام 2018، غرق الاقتصاد التركي في أول ركود له منذ وصول أردوغان إلى السلطة، وفي السنوات التي تلت ذلك، أضعف هذا التدهور دعم «حزب العدالة والتنمية» في أهم مدينتَيْن في البلاد، هما اسطنبول والعاصمة أنقرة. وفي عام 2019، فاز أكرم إمام أوغلي من «حزب الشعب الجمهوري» بمنصب عمدة اسطنبول، مما أظهر للمرة الأولى أن المعارضة قادرة على هزيمة «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات ضمن سباق بين شخصين. لكن الانتخابات أظهرت أيضاً المدى الذي كان أردوغان مستعداً للذهاب إليه ليحاول الحفاظ على هيمنة «حزب العدالة والتنمية». فحين خسر مرشحه، ادعى أردوغان حدوث مخالفات في مجالس الانتخابات التي أشرفت على عملية التصويت، وأجبر على إجراء انتخابات جديدة. (أجّلت هيئة الرقابة الوطنية التابعة لمجالس الانتخابات التصديق النهائي للنتيجة لأسابيع، في انتظار إشارة من الرئيس، وبعد ذلك، بعد أن أَعلن في أيار/مايو أن تصويتاً جديداً ضرورياً، تدخلت هيئة الرقابة ودعت إلى إعادة الانتخابات في الشهر التالي). إلا أن الناخبين لم ينخدعوا: ففي حين هزم إمام أوغلو مرشح أردوغان في الانتخابات الأولية بفارق ضئيل بلغ 13 ألف صوت، إلّا أن السياسي التابع لـ «حزب الشعب الجمهوري» فاز في الانتخابات المعادة بعد ثلاثة أشهر بأغلبية كبيرة قدرها 800 ألف صوت. وأدت هذه النتيجة - إلى جانب فوز «حزب الشعب الجمهوري» للمرة الثانية عن طريق مرشحه منصور يافاش في أنقرة في آذار/مارس - إلى التدمير الفعلي لصورة أردوغان التي لا تُقهر. ووفقاً لاستطلاعات الرأي الحالية، سيتمكن كلا العمدتين التابعين لـ «حزب الشعب الجمهوري» بالإضافة إلى ميرال أكشينار، زعيمة «حزب الخير» القومي، من هزيمة أردوغان ضمن منافسة رئاسية ثنائية. وتُناور كافة هذه الأطراف الثلاثة لتزعُّم المعارضة بشكل شامل، لكنني علمت في رحلة قمت بها مؤخراً إلى تركيا أن كلاً منها سيدعم المرشح الأبرز ضد أردوغان في جولة ثانية. وتترك هذه الأرقام الاستطلاعية أردوغان في وضع صعب للغاية. فمع توقع أن يفوق التضخم 20 في المائة في عام 2022، تتضاءل احتمالات حدوث تحوّل اقتصادي بشكل متزايد. وفي الوقت الحالي، تتمثل أفضل استراتيجية لأوردوغان في محاولة دق إسفين بين «حزب الخير» وفصائل يمينية أخرى ضد شركائها اليساريين. لكن قادة المعارضة، الذين يتذكرون انتصاراتهم في عام 2019، ملتزمون بالبقاء معاً. ومن دون حصول تحوّل هائل في الأحداث، مثل قيام أردوغان بحظر أحزاب المعارضة الرئيسية وسجن قادتها أو تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، فستكون إذاً النتيجة الأكثر احتمالاً لأردوغان في عام 2023 هي الهزيمة المدوّية التي سيبذل هو وأنصاره كل ما في وسعهم لتخريبها. اردوغان مقابل جمهور الناخبين إذا استمر الوضع الحالي، فإن أردوغان يتجه نحو صدام مع جمهور الناخبين، وسيكون لذلك تداعيات عميقة على مستقبل تركيا. وقد يتخذ هذا الصدام مسارين محتملين. ففي الحالة الأولى، يخسر أردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير واسع النطاق. ثم يسعى إلى إعادة ما حدث في اسطنبول عام 2019، من خلال الإطاحة بالنتائج، مما يدفع البلاد إلى أزمة. وعلى غرار ما حصل في الولايات المتحدة في عام 2020، سيكون مثل هذا الهجوم على نظام الانتخابات الوطنية غير مسبوق. ومع ذلك، يبدو وجيهاً بالنسبة لأردوغان، بالنظر إلى استعداده السابق لتقويض المؤسسات الديمقراطية في تركيا، وطبيعة دائرة المقربين منه حالياً، وتصميمه على التمسك بالسلطة. فمنذ عام 2018، أصبح أردوغان معزولاً بشكل متزايد في عملية اتخاذ قراراته، مع قيام الزمرة التي تحقق مصالحها داخل القصر الرئاسي بعملية إزاحة كبيرة للأذرع المحترفة في الحكومة والشبكة السياسية الواسعة التي كان يعتمد عليها في وقت من الأوقات. وهؤلاء هم مستشارو القصر الذين دفعوا أردوغان إلى التخلي عن نتائج اسطنبول، وإذا قُهر أردوغان مجدداً، فبإمكانهم القيام بالأمر نفسه على المستوى الوطني. فبعد تنفيذ قواعد لعبته في عام 2019، قد ينشر أردوغان رواية خاطئة عن "التزوير وعدم الشرعية"، ثم يمارس الضغط على المحاكم والمجالس الانتخابية لدعم م مزاعمه والموافقة عليها. وفي تلك المرحلة، سيواجه أردوغان احتجاجاً شعبياً عارماً، يملأ خلاله مئات الآلاف من أنصار المعارضة شوارع المدن الرئيسية في تركيا. لكنه قد ينشر الشرطة الوطنية - وهي قوة حديثة مسلحة تسليحاً جيداً يزيد عدد أفرادها عن 300,000 فرد من الأشداء ومسؤولة مباشرة أمامه - مما يسرّع من حملته القمعية. وسيحظر كافة المظاهرات على الفور، ويعتقل أبرز منظمي الاحتجاجات، ويُغلق وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يعلن حظر التجول، الذي قد تليه حالة طوارئ محتملة كتلك التي فرضها بعد انقلاب عام 2016. كما قد تقوم الجماعات الموالية لأردوغان بتنفيذ أعمال عنف لتطبيق القانون ضد المحتجين بدعم ضمني من الشرطة. وسبق في السنوات التي تلت التحول إلى النظام الرئاسي أن حدثت موجة مقلقة من العنف ضد قادة المعارضة وصناع الرأي، بما فيها الهجوم على زعيم «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليجدار أوغلو، من قبل حشد موالٍ لأردوغان في نيسان/أبريل 2019 قبل إعادة التصويت في اسطنبول. وسيؤدي انتصار شرطة أردوغان إلى إنهاء الديمقراطية في تركيا. لكن التوجه نحو إلغاء النتائج ليس السبيل الوحيد الذي قد يتبعه أردوغان لتقويض الانتخابات. فالاحتمال الثاني هو أنه قد يحاول مع مستشاريه تصحيح التصويت مسبقاً. وإذا قاموا بذلك، فمن المحتمَل جداً أن يفشلوا. وفي هذا الصدد، يمكن أخذ العبرة من تجربة اسطنبول في عام 2019. فحين ألغى أردوغان التصويت الأول، نظمت المعارضة حملة متقنة لـ"حماية التصويت" في الانتخابات المعادة، معتمدةً على حوالي100,000 متطوع لمراقبة مراكز الاقتراع، وتوثيق عدد الأصوات على الهواتف الذكية، وحتى قضاء الليل فعلياً في النوم فوق صناديق الاقتراع لمنع التزوير. (في تركيا، يَسمح القانون للمواطنين بمراقبة فرز الأصوات). وسيتم توثيق أي جهد من جانب أردوغان للتدخل في انتخابات عام 2023، مما سيثير رد فعل شعبي فوري، سيشمل الكثيرين من الذين صوتوا له. وبالتالي، ستكون النتيجة الأكثر ترجيحاً هي إما الاحتجاجات الضخمة، حيث ستُجَرّ الشرطة والمعارضة مرة أخرى، وللأسف، إلى التسابق للسيطرة على شوارع تركيا، وإما انتصار المعارضة إذا تم اكتشاف التدخل مبكراً وتمت حماية عملية التصويت بنجاح. لكن أردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته قد يستمرون في رفض قبول النتيجة، وهنا سيكمن السؤال الصعب حول كيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة، إذا رفض هو وأنصاره التنازل، من دون زج تركيا في حالة عدم الاستقرار. خيار الصفح نظراً إلى احتمال حدوث تدخل مزعزع للاستقرار من جانب أردوغان وداعميه في الانتخابات الرئاسية، فستتمثل الاستراتيجية الأفضل التي يمكن أن تعتمدها المعارضة في السعي إلى عقد صفقة كبرى معه لترك منصبه بإرادته. وفي الواقع، تتمتع المعارضة بنفوذ كبير في مجال واحد بشكل خاص. فبالإضافة إلى خسارته السلطة، يواجه أردوغان احتمال الخضوع لمحاكمة جنائية بتهمة الفساد، وأيضاً بسبب مقتل عشرات الأشخاص على أيدي الشرطة ومعاناة الكثيرين غيرهم من الذين أساءت حكومته إليهم. كما تورط أفراد من عائلته في فضائح فساد ويمكن توجيه التهم إليهم. وهناك احتمال حقيقي لإمكانية قضاء أردوغان سنواته الأخيرة وراء القضبان في سجن تركي أو في المنفى إذا خسر الانتخابات. لذلك، يمكن أن تقنعه المعارضة بالتنحي مقابل الرأفة به وبعائلته، مما يؤدي إلى انتقال سلس للسلطة. وسيكون من الصعب تحقيق صفقة كبرى. فالعديد من جماعات المعارضة اليسارية ستتردد في دعم أي شكل من أشكال العفو. وقد لا يوافق أردوغان نفسه على مد يده للمصافحة، بغض النظر عن مدى تشدد شروطها. فالكثيرون من مؤيديه غير نادمين ويرفضون إجراء أي حوار مع المعارضة. ويُظهر منشور أخير نال شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوزير داخلية أردوغان وقائد الشرطة بحكم الأمر الواقع سليمان صويلو حاملاً مدفع رشاش، قائلاً: "تعالوا خذونا إلى المحكمة!" - مما يعني ضمناً أن قادة «حزب العدالة والتنمية» سيردون على الهزيمة الانتخابية بتمرد مسلح، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير 2021. ومن الخيارات الأخرى ترك القوات المسلحة التركية، وهي تقليدياً المؤسسة الأكثر احتراماً في البلاد، تتصرف كضامن للاتفاق بين أردوغان والمعارضة. ونظراً إلى التاريخ التركي من التدخلات العسكرية - من بينها الانقلاب الوحشي عام 1980 - قد لا تبدو دعوة الجنرالات إلى السياسة فكرة جيدة. ومع ذلك، كقوة قائمة على التجنيد الإجباري، تُعد القوات المسلحة التركية إحدى المؤسسات الوحيدة المتبقية في البلاد التي يجتمع فيها الأتراك المؤيدون لأردوغان والمعارضون له، من بينهم النساء اللواتي يخدمن في سلك الضباط. وفي السنوات الأخيرة، تبنت القيادة العسكرية أيضاً سياسة الحياد فيما يتعلق بالسياسة المحلية للبلاد، مما جعلها أحد أذرع الدولة القليلة المتبقية التي تحافظ على هوية غير حزبية إلى حد كبير. بإمكان الولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" كحليفين لتركيا أن يساعدا أيضاً في دعم النقل السريع للسلطة والتهديد بفرض عقوبات على الأفراد الذين يسعون إلى تقويض هذه العملية. إن نجاح هذه الاستراتيجية غير مضمون - لا سيما إذا تم إغراء الجيش بإعادة إدراج نفسه في القيادة السياسية للبلاد - لكنها قد تكون أفضل خيار متاح لمنع حدوث انهيار أكبر وأسرع للديمقراطية في تركيا. وبصفتي أحد المراقبين عن كثب لمسيرة أردوغان، أصبحتُ من أشد المؤمنين بحدود كل ولاية. فلو ترك المشهد بعد مضي العقد الأول من توليه المنصب، حين كان يملك سجلاً من النمو الاقتصادي القوي والدعم الشعبي الواسع، لكان يُعتبَر اليوم أحد أكثر القادة نجاحاً في تركيا. لكن سعيه وراء السلطة من دون قيود في السنوات الأخيرة قاده وقاد تركيا إلى اتجاه أكثر خطورة بكثير. وإذا لم يتم الآن وضع استراتيجية فعالة لحمله على مغادرة المشهد، فقد ينتهي به الأمر في الذاكرة على أنه القائد التركي الذي "تطفل على المنصب كترامب"، مدعياً أن الانتخابات قد سُرقت وملقياً بلاده ومواطنيها في حالة من الفوضى.

draw العربية: RT المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف يتبع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سياسته الخارجية، نهجاً مغروراً للغاية، متحديّاً دولاً أقوى من بلاده بكثير. يتشابه ذلك النهج مع التكتيكات التي اتبعها هتلر، قبيل هجومه على الاتحاد السوفيتي، وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، أي اللعب على التناقضات بين خصومه، أملاً في ألا يسمح كل منهم بتدميره، بغرض استخدامه ضد طرف ثالث. تتحول النواقص في هذه اللعبة جزئياً إلى إيجابيات، فمشكلات أنقرة مع واشنطن تثلج صدر موسكو، واشتباكات تركيا مع روسيا في سوريا وقرة باغ وأوكرانيا مفيدة لواشنطن، إلى آخره. في هذا النموذج، يضطر اللاعب إلى الحفاظ على حالة من التعاون والتنافس الشديدين مع الجميع في نفس الوقت. علاوة على ذلك، فمع دخول المزيد من اللاعبين المتضاربين الآخرين إلى الحلبة في مثل هذه العلاقة، يصبح من الأسهل الحفاظ على التوازن والمناورة. لذلك فلا عجب من أن الجميع يكرهون الرئيس أردوغان، إلا أن الكل يحتاجه لغرض ما.. ومع ذلك، فالعيب الكبير في هذه اللعبة، هو حاجتها إلى الكثير من الموارد. وتلك الموارد غير موجودة لدى تركيا. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك موارد كافية منذ البداية، بينما انخرط الرئيس أردوغان في هذه اللعبة جزئياً، تحديداً للحصول على هذه الموارد، وعلى رأسها موارد الطاقة، حيث لا تملك تركيا نفطاً أو غازاً خاصاً بها، وتعاني من فجوة مالية هائلة في وارداتها، تزعزع استقرار البلاد وتهدّد النظام. المحصلة النهائية هي دوامة، تتطلب فيها كل جولة من النضال من أجل الموارد المزيد والمزيد من الموارد، حتى تنتهي لعبة الاقتصاد التركي الصغير نسبياً بالهزيمة على الأرجح عاجلاً لا آجلاً. فالوضع الاقتصادي في تركيا سيء للغاية، إلا أنه لا يزال حتى اللحظة تحت السيطرة. وقد بلغ العجز في موازنة الدولة التركية، في الفترة من يناير إلى يوليو، زهاء 9.8 مليار دولار، ومع أن الوضع الآن قد أصبح أفضل بكثير مما كان عليه إبان الحجر الصحي عام 2020، إلا أنه يشبه المقارنة بين الموت رمياً بالرصاص، أو جراء انفجار نووي. تتعدد الأسباب والموت واحد. والنتيجة هي إفلاس تركيا. وإذا كان لدى أكبر الدول الغربية، مؤقتاً، إمكانية طباعة نقود غير مغطّاة، فإن معضلة كيفية تمويل مغامرات السياسة الخارجية وعجز الموازنة بالنسبة لرجب طيب أردوغان حادة للغاية، لا سيما بالنظر إلى العلاقات الرديئة مع سيد النظام المالي العالمي، الولايات المتحدة الأمريكية. ومحاولةّ منه للعثور على المال، يصيب الرئيس أردوغان النظام المالي في مقتل، من خلال إجبار البنك المركزي للبلاد حرفياً على طباعة النقود غير المغطّاة، وخفض أسعار الفائدة إلى مستوى أقل من مؤشر التضخم، لتحفيز الاقتصاد. لقد زاد المعروض النقدي (M1) بنحو 18% في الفترة من أكتوبر 2020 وحتى سبتمبر 2021. قبل أسبوع، أقال الرئيس أردوغان ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ممن عارضوا خفضاً آخر في سعر الفائدة الأساسي إلى 18% في سبتمبر الماضي. دعوني أذكركم كذلك أنه خلال السنوات القليلة الماضية، قام الرئيس أردوغان بتغيير رؤساء البنك المركزي للبلاد عدة مرات. يوم أمس الخميس، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى، هذه المرة إلى 16%. وعلى هذه الخلفية، تراجعت الليرة التركية بنسبة 2.7% إلى 9.46 للدولار الواحد، بانخفاض قدره 27% منذ الأول من يناير من العام الجاري. يحاول البنك المركزي في البلاد، دون جدوى، احتواء سقوط الليرة من خلال الإنفاق من احتياطيات البلاد. في أبريل من هذا العام، قال الرئيس أردوغان إن البنك المركزي في البلاد أنفق 165 مليار دولار من الاحتياطيات على مدار العامين الماضيين لتحقيق الاستقرار في الوضع. وفي ذلك الوقت كان صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي قد انخفض إلى 8 مليارات دولار من 41 مليار دولار في نهاية عام 2019، ولكن بحلول سبتمبر الماضي، عاد الى الارتفاع مرة أخرى حتى 27.9 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك تركيا ما قيمته 40 مليار دولار من الذهب، وحوالي 65 مليار دولار محفوظة في البنك المركزي كاحتياطيات للبنوك التجارية. ويعد المصدر الرئيسي لتجديد احتياطيات البنك المركزي هو توفير العملة الصعبة في إطار ما يسمى اتفاقيات تبادل العملات. وقد أعلن البنك المركزي التركي، في يونيو، عن محادثات مع 4 دول، أوشكت دولتان منها على إتمام الاتفاق. في يونيو أيضاً، أعلن الرئيس أردوغان عن موافقة الصين على زيادة خط المبادلة مع تركيا إلى 6 مليارات دولار. قبل ذلك قدّمت قطر لتركيا 15 مليار دولار. ومن المثير للاهتمام، إعلان البنك المركزي التركي، في يونيو، عن بدء التسويات باليوان كجزء من اتفاقية تبادل العملات مع الصين. إن سقوط الليرة أمر مؤلم وخطير للغاية بالنسبة لتركيا، لا سيما بالنظر إلى العجز المزمن والكبير الذي تعاني منه في ميزان التجارة الخارجية (4.26 مليار دولار في أغسطس 2021)، وكذلك العجز في الحساب الجاري Current account. نتيجة لذلك ليس من المستغرب أن يرتفع معدل التضخم خلال عام واحد من 11% إلى 19.58% من سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر الماضي. في الوقت نفسه، يتجاوز التضخم المعدل الأساسي، ما يجعل أنشطة البنوك والودائع فيها غير مربحة. في مثل هذه الظروف، لا يمكن للنظام المالي أن يبقى على قيد الحياة لفترة طويلة. وحتى في البلدان التي تكون عملاتها عملات احتياطية عالمية أو إقليمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، فيمكنها اتباع مثل هذه السياسة لفترة محدودة، ونتيجة لذلك، ينهار نظامها المالي. أما الدول العادية التي تتبع مثل هذه السياسة، فتتعرض لانهيار نظامها المالي والتضخم المفرط وما يصحبه من تداعيات الانهيار الاجتماعي اللاحق وأعمال الشغب في غضون عام أو عامين أو ثلاثة أعوام. في اللحظة الحالية، تتجمد البورصات العالمية في ذروتها، والتي قد يتبعها انهيار وذعر في الأسواق، يصاحبهما تدفق هائل لرؤوس الأموال من الدول النامية، ما سيوجه ضربة قوية لعملاتها. يعمل الرئيس أردوغان بإصرار ملفت على تقريب التضخم المفرط في بلاده، لكن ذلك لا يحدث بسرعة كبيرة حتى الآن، إلا أن الاضطرابات الجديدة في الأسواق يمكن أن تسرّع من هذه العملية على نحو كبير، وتحوّل تركيا إلى فنزويلا أخرى. رأيي المتواضع، أن الرئيس أردوغان يقترب من اللحظة التي تستنفد فيها فرصة متابعة سياسة خارجية نشطة ومستقلة نسبياً. فليس هناك يقين من أنه سيتمكن من إبقاء الوضع الداخلي تحت السيطرة. وسرعان ما سيتعين عليه الاختيار بين بيع دوره في الشؤون الدولية وبين زعزعة الاستقرار الداخلي نتيجة للأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث سيكون المشتريان الأساسيان هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أرجّح شخصياً أن تحظى الصين بفرص أكبر لشراء تركيا.

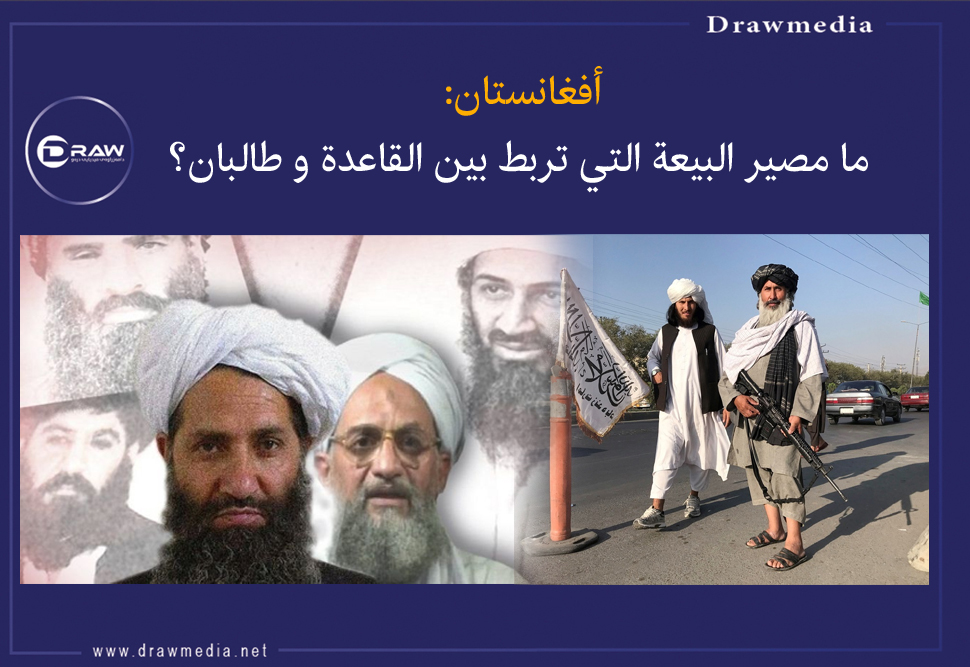

الحصاد: BBC إن السؤال الرئيسي الذي يُطرح حالياً بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان هو علاقتها بحليفها منذ أمد بعيد تنظيم "القاعدة". القاعدة ملزمة بالولاء لطالبان بعد أن بايعتها وهي البيعة التي قدمها زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن لزعيم طالبان الراحل الملا عمر في التسعينيات من القرن الماضي. وتم تجديد البيعة عدة مرات منذ ذلك الحين، على الرغم من أنه لم يتم الإقرار بذلك من قبل طالبان علناً. وبموجب اتفاق السلام عام 2020 مع الولايات المتحدة، وافقت طالبان على عدم السماح للقاعدة أو أي جماعة متطرفة أخرى بالعمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وكررت مجددا هذا مؤخراً بعد الاستيلاء على كابل في 15 أغسطس/ أب الماضي. لكن الحركة لم تتبرأ من القاعدة علناً أيضاً والقاعدة لم تخفف من حدة مناهضتها للولايات المتحدة. أهمية البيعة البيعة تعني التزام الشخص أو المنظمة المبايعة بالولاء لزعيم مسلم وهي الرباط الذي يربط بين العديد من الجماعات الجهادية وأتباعها. تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة مواضيع قد تهمك 11 سبتمبر: ما هي أبرز التنظيمات الجهادية التي خرجت من رحم القاعدة؟ أفغانستان: من هو هبة الله أخوند زاده الذي سمته طالبان بـ "أمير المؤمنين"؟ أفغانستان تحت حكم طالبان: الحركة تعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال في أفغانستان من هم طالبان، الذين فشلت أمريكا في القضاء عليهم وفاوضتهم بعد 19 عاماً من الحرب؟ مواضيع قد تهمك نهاية إن البيعة التزام متبادل بين المبايع وصاحب البيعة، فهي تستوجت الطاعة من قبل المرء للقائد أو الزعيم الذي بُويع. ويعتبر الإخلال بالبيعة جريمة كبيرة في الإسلام. في حالة القاعدة، فإن البيعة تلزمها بالولاء لطالبان عبر إسباغ لقب "أمير المؤمنين" على زعيم طالبان وخلفائه. ربما كان ذلك من بين أسباب رفض الملا عمر تسليم بن لادن إلى الأميركيين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وهو ما أدى إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان في عام 2001. و أحد الأمثلة البارزة على الإخلال بالبيعة كان رفض فرع القاعدة في العراق الإلتزام بالولاء للقيادة المركزية، مما أدى إلى إنفصال الفرع الذي تحول الى ما عرف لاحقاً باسم "الدولة الإسلامية". هناك صراع مرير بين القاعدة والدولة الإسلامية. وتمثل "ولاية خراسان التابعة لتنظيم الدولة اللإسلامية" فرع تنظيم الدولة في أفغانستان وباكستان والدول المجاورة. والقاعدة ليست الجماعة الجهادية الوحيدة التي بايعت حركة طالبان الأفغانية. فقد بايعت حركة طالبان الباكستانية في السابق نظيرتها الأفغانية وجددتها مؤخرا بعد الاستيلاء على أفغانستان. صدر الصورة،GETTY IMAGES التعليق على الصورة، ظل بن لادن يهدد الولايات المتحدة بعد هجمات ستمبر 2001 بيعة رجل ميت بعد وفاة بن لادن في عام 2011، بايغ خليفته، أيمن الظواهري الملا عمر بالنيابة عن تنظيم القاعدة وفروعها الإقليمية. وقد تم تجديد البيعة في عام 2014 بعد الإعلان عن إقامة "الخلافة" في العراق وسوريا. في يوليو/ تموز 2015 أعلنت طالبان أن الملا عمر قد مات قبل عامين وكان عرض الظواهري بيعة الملا عمر بعد موته مصدر إحراج للقاعدة. جدد الظواهري بيعته للزعيم الجديد لطالبان الملا أختر محمد منصور، في 13 أغسطس/آب 2015، متعهداً بـ "الجهاد لتحرير كل شبر من الأراضي الإسلامية المحتلة". اعترف منصور بسرعة بتلقيه بيعة "زعيم المنظمة الجهادية الدولية" وهو بمثابة إقرار واضح بأهداف "العمل الجهادي العالمي" لتنظيم القاعدة. وهذا الموقف يتناقض تماماً مع الرسالة التي تحاول طالبان إيصالها للعالم الخارجي وهي أن الجماعة معنية بتطبيق الإسلام في أفغانستان فقط وترغب في إقامة علاقات طبيعية مع الدول المجاورة. عندما تولى الزعيم الحالي هبة الله أخوند زاده قيادة الجماعة بعد وفاة منصور في غارة جوية أمريكية في مايو/ أيار 2016 لم تعترف طالبان علناً ببيعة الظواهري للحركة كما لم تنكرها. وهذا الغموض الذي يلف الوضع الحالي للبيعة يقع في صلب الجدل وعدم اليقين المستمر حول العلاقة بين المجموعتين. صدر الصورة،UNKNOWN التعليق على الصورة، نشرت القاعدة بيعة الظواهري لزعيم طالبان في نشرة للقاعدة تحمل اسم النفير ماذا بعد؟ مع سيطرة طالبان على أفغانستان هناك اتجاهان يتصارعان على توجه الحركة. أولاً العلاقة التي تربط طالبان بالقاعدة تمنح طالبان المصداقية والمكانة في الدوائر الجهادية، كما أن ولاء الحركة التاريخي للقاعدة قد يجعلها غير حريصة على التخلي عن حليفها بعد أن وصلت إلى سدة الحكم. لكن الحركة ملزمة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاق السلام مع الولايات المتحدة والنهج البراغماتي الذي تتبعه الحركة لحكم أفغانستان. وقد انهالت رسائل التهنئة على الحركة من القاعدة ومن الجماعات التي تدور في فلكها على "النصر" الذي حققته، وأكدت على مكانة زعيم الجماعة هبة الله أخوند زاده باعتباره "أمير المؤمنين". لم تتطرق طالبان علناً لهذه الرسائل رغم أنها أشارت إلى الرسائل التي تلقتها من جماعات إسلامية أخرى مثل حركة حماس الفلسطينية. لكن خبر وصول أمين الحق المقرب من بن لادن إلى أفغانستان يوحي بأن الحركة ليست بصدد التنكر لصلاتها بالقاعدة أو النأي بنفسها عنها. ويقال إن للقاعدة علاقة وثيقة بشكبة حقاني الأفغانية التي تنضوي تحت راية طالبان. وتوضح هذه المسألة المعضلة التي تواجه الحركة حالياً، فهي من جهة تعمل كل من بوسعها لنيل الإعتراف الدولي بحكمها لأفغانستان وما ينتج عن ذلك من مكاسب، لكن هذا يتوقف إلى حد بعيد على نبذها للتطرف. ومن ناحية أخرى، لا يمكنها التنكر بسهولة لتحالفها لأكثر من 20 عاماُ مع القاعدة. واتخاذ خطوة كهذه قد يؤدي إلى نفور المتشددين في صفوف الحركة والجماعات المتطرفة الأخرى التي احتفت كثيراً باستيلاء الحركة على أفغانستان.

الحصاد: AFP عندما اجتاحت طالبان كابول الشهر الماضي وسيطرت على العاصمة الأفغانية دون قتال، أذهلت السرعة الهائلة التي انهيار خلالها الجيش المدعوم والمدرّب من الغرب، العالم. لكنّ مسؤولين بارزين في الإدارة الأفغانية السابقة قالوا لوكالة فرانس برس إن الانتصار الصاعق لم يكن غير متوقع تماما، وكان نتيجة إخفاقات أساسية للقيادة والفساد المستشري ودعاية طالبان البارعة و"خيانة" القوات التي تقودها الولايات المتحدة بانسحابها المتسرع. وقال مسؤول كبير مقرب من مركز السلطة، إنه قبل يومين فقط من دخول مسلّحي طالبان كابول في 15 آب/أغسطس، كان حاضرا حيث عقد الرئيس السابق أشرف غني اجتماعا طارئا مع كبار وزرائه وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات. وأضاف المسؤول "قيل إن لدينا أسلحة وذخيرة وموارد مالية كافية للدفاع عن كابول لمدة عامين" مشيرا إلى أن 100 مليون دولار نقدا كانت متاحة لضمان تأمين كابول. وتابع "لم تتمكن من حماية المدينة ليومين". - "كذب" - وقال المسؤول الذي لم يرغب في كشف هويته خوفا من الانتقام، على غرار معظم المصادر التي تحدثت إليها وكالة فرانس برس عن هذا الموضوع، إنه لم يفاجأ بالاستسلام. وأوضح "كان وزراء يكذبون على غني ويقولون له إن كل شيء على ما يرام حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بوظائفهم وامتيازاتهم". وفيما كانت حركة طالبان تعيث فسادا في أنحاء البلاد، كانت الدائرة الداخلية تناقش إصلاحات سياسة. وأضاف "لم نحدد أولوياتنا بالشكل الصحيح (...) مع سقوط المدن الأفغانية واحدة تلو الأخرى، اجتمع مجلس الأمن القومي للتحدث عن التجنيد وإصلاحات مؤسسية". اجتاحت قوات طالبان أنحاء البلاد في غضون أسبوعين فقط، واستولت على عواصم الولايات في كثير من الأحيان دون إطلاق رصاصة واحدة. وقال مسؤول حكومي سابق كبير آخر إن أحدا في قمة الهرم لم يظهر القيادة مضيفا "لم يتحدث أي منهم إلى وسائل الإعلام لطمأنة رجالنا. لم يذهب أي منهم إلى الميدان". ولفت هذا المستشار المقرب من الرئيس السابق إلى أن غني ارتكب أيضا أخطاء إستراتيجية أساسية. وشرح "اقترحت ان نغادر الجنوب لأننا لا نملك القوة البشرية الكافية للدفاع عنه على المدى الطويل. لكن الرئيس رفض ذلك قائلا إن أفغانستان كلها تابعة للحكومة". - فساد - لكن بالنسبة إلى الجيش الأفغاني، كان الصمود في كل مكان بوجه طالبان مهمة مستحيلة. ورغم مليارات الدولارات من الدعم العسكري والمعدات والتدريب بقيادة الولايات المتحدة، تقلّصت قدرات الجيش بسبب سنوات من الفساد المستشري. استحوذ كبار الضباط على ما طالته أيديهم وسرقوا رواتب عسكرين بالإضافة إلى بيع إمدادات الوقود والذخيرة. وتفاقم الوضع بعدما أبرمت واشنطن اتفاقا مع طالبان في شباط/فبراير 2020 ينص على انسحاب القوات الاميركية. وقال سامي سادات، وهو جنرال معروف بشجاعته في القتال ضد طالبان واستقدم لقيادة القوات الخاصة في كابول قبل أيام قليلة من سقوطها "تعرضنا للخيانة". فمن دون الحماية الحاسمة للدعم الجوي الأميركي ومع توقف الطيران العسكري الأفغاني بعد سحب واشنطن المتعاقدين الأجانب المكلفين صيانة الأسطول، فقد الجيش ميزته الاستراتيجية. - "سريالي" - وقال سادات في صحيفة نيويورك تايمز "تشجعت طالبان" مضيفا "أصبح لدى المسلحين شعور بالنصر... قبل ذلك الاتفاق، لم ينتصر طالبان في أي معارك مهمة ضد الجيش الأفغاني. بعد الاتفاق؟ بدأنا نخسر عشرات الجنود يوميا". وأشار إلى أن الأيام الأخيرة من القتال كانت "سريالية". وكتب "كنا نخوض معارك مكثفة على الأرض ضد طالبان فيما كانت المقاتلات الأميركية تحلق فوق رؤوسنا كمتفرج". ونفى سادات مزاعم الرئيس الأميركي جو بايدن القاضية بأن الجيش الأفغاني انهار أحيانا "دون أن يحاول" القتال. وقال "قاتلنا بشجاعة حتى النهاية. فقدنا 66 ألف جندي على مدى السنوات العشرين الماضية، أي خمس القوة المقاتلة المقدرة لدينا". وبالنسبة إلى الجنود على الخطوط الأمامية، لم يروا سببا وجيها للموت فيما كان كبار القادة يفرون. وروى ضابط سابق في الجيش طلب عدم نشر اسمه "عندما وصلت طالبان إلى مداخل كابول علم الجنود أن الرئيس سيغادر، ولهذا السبب لم يقاتلوا". في غضون ذلك، استخدمت طالبان الإعلام بشكل ذكي لإقناع الجنود بالاستسلام ما أدى إلى إضعاف معنوياتهم أكثر. وشرح "كنا قد خسرنا بالفعل حرب وسائل التواصل الاجتماعي. كانت طالبان تقول للجنود إنهم يقاتلون بلا داع، لأن اتفاقا وقّع على مستويات عليا". لم ير الجنود الذين تم التخلي عنهم والمرهقون فائدة من القتال. وفي 15 آب/أغسطس 2021، سقطت كابول دون قتال.

الحصاد: BBC لم يسقط إقليم بانشير في أيدي طالبان مثلما سقطت المدن والمحافظات الأخرى في أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل، بل على العكس، كان ولا يزال معقلاً وأيقونة للمقاومة ضد المحتل. هُزم في هذا الإقليم، الجنود الروس إبان الغزو السوفييتي للبلاد في الثمانينيات، وكذلك مقاتلو طالبان الذين استولوا على السلطة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. وظلت المنطقة في القرن التاسع عشر، بمنأى عن الإمبراطورية البريطانية أثناء محاولتها غزو أفغانستان. ويعد بانشير أحد آخر معاقل المقاومة في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كامل البلاد. ولجأ إليه مؤخراً، نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، برفقة أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، الذي دعا الناس إلى الانتفاضة والمقاومة ضد طالبان، في حال فشلت المفاوضات التي يرجو منها مسعود "اعتماد اللامركزية، في الحكم لتحقيق نظام يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق والحرية للجميع". ولكن لهذا الإقليم قصة وتاريخا يتباهى به الأفغانيون منذ مئات السنين، فما هي؟ وكيف صمد في وجه الغزاة على مر الزمان؟ صدر الصورة،REUTERS التعليق على الصورة، جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية تقول إنها ترغب في مواصلة المفاوضات السلمية مع طالبان قبل الدخول في قتال وادي "الأسود الخمسة" تقع المنطقة على بعد 130 كيلومترا شمال شرقي العاصمة كابل، بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية، وتبلغ مساحتها 3610 كيلو متر مربع، وعدد سكانها 173 ألف نسمة وغالبيتهم من قومية الطاجيك التي ينتمي إليها أحمد مسعود أيضاً. يُعرف الإقليم باسم "بنجشير" وتعني خمسة أسود باللغة الفارسية، لكن العرب يطلقون عليها اختصاراً اسم بانشير. ويشار إليه باسم وادي بانشير لأنه محاط بالجبال الشاهقة. والاسم حسب رواية الأفغان، مشتق من قصة تعود إلى القرن العاشر، حيث تمكن خمسة إخوة من وضع سد أمام مياه الفيضانات المتدفقة إلى الوادي في عهد السلطان محمود غزنة، فأطلق على الإخوة الخمسة لقب "الأسود الخمسة". وصفه كل من زاره بأنه يتميز بالجبال الشاهقة والأنهار العذبة والجمال الطبيعي الخلاب، وقد اكتسب الوادي مكانة مهمة لدى الأفغان. وربما يعود سبب عدم قدرة طالبان بناء قاعدة جماهيرية لها في هذا الإقليم، إلى كون غالبية أنصار الحركة ينتمون إلى قومية البشتون، و لذلك، لم تلقَ طالبان ترحيباً في هذه المنطقة. ويحتضن وادي بانشير ضريح القائد العسكري الأفغاني السابق، أحمد شاه مسعود، الذي لقب بـ "أسد بنجشير" (اغتيل في عام 2001 على يد القاعدة) لمقاومته وصموده أمام الجنود الروس إبان الغزو السوفييتي لأفغانستان في عام 1979، وانتصاره عليهم رغم معداته العسكرية البسيطة مقابل القوة الجوية السوفييتية. ويفخر سكان الإقليم بمقاومتهم لطالبان والسوفييت وغيرهم وبقائه إقليماً سلمياً إلى حد ما. طالبان: ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحركة وتنظيم الدولة الإسلامية؟ بانشير: جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان تقول إنها مستعدة لقتال طالبان إذا فشلت المفاوضات من هم طالبان، الذين فشلت أمريكا في القضاء عليهم وفاوضتهم بعد 19 عاماً من الحرب؟ ماذا نعرف عن أفغانستان؟ صدر الصورة،WAKIL KOHSAR التعليق على الصورة، احمد مسعود ووالده الراحل احمد شاه مسعود (يمين) السوفييت أولا ثم طالبان توجد في الوادي الكثير من الأنفاق التي كانت ولا تزال ملاذاً وحصناً منيعاً للمقاومة ضد الأسلحة الجوية، إلى جانب التضاريس الوعرة والكهوف والأنهار والجبال الشاهقة. وبقي وادي بانشير، بقيادة أحمد شاه مسعود، عصياً على الروس خلال السنوات العشر من الحرب التي مرت بها البلاد. ووصف مارك غاليوتي، وهو بروفسور وخبير في الشأن الروسي، في كتابه عن دفاع شاه مسعود عن هذه المنطقة الاستراتيجية بعبارة "الأسد يروض الدب في أفغانستان". وفي عام 1996-2001، قاد شاه مسعود مقاومته لحركة طالبان، الذين لم يتمكنوا بدورهم من السيطرة على المنطقة رغم سيطرتهم على البلاد كاملة. وخلال تلك الفترة، جمع شاه مسعود مختلف الفصائل الأفغانية، وأنشأ التحالف الشمالي، الذي سيطر على شمال وشرق البلاد. بن لادن: بعد مرور 10 سنوات على مقتله، ماذا تبقى من إرثه؟ أفغانستان: هل تصبح ملاذاً للإرهاب بعد سيطرة طالبان على السلطة؟ واليوم، يريد نجله أحمد مسعود، أن يقود مقاومة مماثلة لكن هذه المرة ضد طالبان وبإمكانيات أقل مما كان يحظى بها والده. وفي أوج نفوذه، كان التحالف الشمالي الذي أسسه شاه مسعود، يمثل أكثر من 30 في المئة من سكان البلاد. وجذب صمود التحالف ومقاومته لطالبان لسنوات عدة، الولايات المتحدة التي بدأت بدعم تلك القوات البرية للسيطرة على بقية البلاد والإطاحة بطالبان من السلطة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول التي نفذتها القاعدة وراح ضحيتها 3000 أمريكي. صدر الصورة،REZA التعليق على الصورة، يحظى أحمد مسعود بشعبية قوبة بين أبناء إقليم بانشير ولكن ليس خارجه. ورغم أنه كان عصياً على القوى المتتالية على مر عقود من الزمن، إلا أن وادي بانشير الذي يسعى إلى إطلاق مقاومة جديدة اليوم، محاط بقوات طالبان، كما أنه من غير المرجح أن تتدخل كل من الولايات المتحدة وروسيا - القوتين العظمتين- مرة أخرى، عدا عن تقارب الإيرانيين (الذين كانوا مع المقاومة أيام التحالف الشمالي) مع طالبان اليوم. وهذا يعني أن مصادر القوة التي يتمتع بها أحمد مسعود الآن، تختلف عن تلك التي تمتع بها والده في حقبة السوفييت وطالبان في السابق. وكتب أحمد مسعود مقالاً قال فيه: "لدينا مخازن ذخيرة وأسلحة جمعناها بصبر منذ عهد والدي، لأننا علمنا أن هذا اليوم قد يأتي، لكن إذا شنت طالبان هجوماً عسكرياً، فلن تكون قواتنا العسكرية ولوجستياتنا كافية، وستنضب بسرعة ما لم يمد أصدقاؤنا في الغرب يد المساعدة لنا دون تأخير". وحتى الآن، لم تحاول طالبان دخول بانشير، لكنها تحاصره من كل الجوانب. فهل تستطيع هذه الحركة ترويض "الأسود" الذين لم يستطع الدب الروسي ترويضهم من قبل؟ أجيال لم تشهد سوى الحروب رسمت الحدود الحديثة لأفغانستان في أواخر القرن التاسع، عندما كانت المنافسة في أوجها على المنطقة بين الإمبراطورية البريطانية وروسيا القيصرية. وأصبحت أفغانستان الحديثة بيدقاً في الصراعات على الأيديولوجية السياسية والنفوذ التجاري. في الربع الأخير من القرن العشرين، عانت أفغانستان من الآثار المدمرة للحرب الأهلية التي تفاقمت بشكل كبير بسبب الغزو السوفييتي للبلاد بين عامي 1979 - 1989. صمد النظام الشيوعي الأفغاني الناجي ضد المتمردين الإسلاميين (1989-1992) ، وبعد حكم قصير من قبل مجموعات المجاهدين، ظهرت حركة طالبان التي كانت في بداياتها مكونة من مجموعة طلاب متشددين دينياً، ضد الأحزاب الحاكمة في البلاد. استمرت طالبان في السلطة لمدة خمس سنوات، ولكن بسبب إيوائها لمسلحي القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن، شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية متواصلة دامت 20 عاماً ضد كل من طالبان والقاعدة، لكنها انتهت بانسحاب الولايات المتحدة وتسلم طالبان السلطة مجدداً.

الحصاد: مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات نشأت حركة طالبان الأفغانية عقب الانسحاب السوفييتي من أفغانستان، وتحولت إلى جماعة سياسية وعسكرية مقاومة استطاعت السيطرة على جزء كبير من أفغانستان في مدة قياسية، وكان هناك عدد من المقومات التي ساعدتها على الانتشار والسيطرة، تكمن في الوضع الديمغرافي المساند، والحالة الدينية الملهمة، والواقع السياسي المعقد، والعامل الدولي المشجع، فمن مدارس العلوم الإسلامية خرج هؤلاء الطلاب ليشكلوا حالة من الإنقاذ لشعب أنهكته صراعات المكونات السياسية واقتتالها بعد مغادرة الاتحاد السوفييتي، ثم مع الحكومة التابعة له، واستفادت طالبان من حالة الإحباط التي وصل إليها الشعب، وهو ما شجع على الانضمام إليها، وانخراط كثير من المقاومين السابقين في صفوف هذه الحركة الوليدة. مقدمة نشأت حركة طالبان الأفغانية عقب الانسحاب السوفييتي من أفغانستان، وتحولت إلى جماعة سياسية وعسكرية مقاومة استطاعت السيطرة على جزء كبير من أفغانستان في مدة قياسية، وكان هناك عدد من المقومات التي ساعدتها على الانتشار والسيطرة، تكمن في الوضع الديمغرافي المساند، والحالة الدينية الملهمة، والواقع السياسي المعقد، والعامل الدولي المشجع، فمن مدارس العلوم الإسلامية خرج هؤلاء الطلاب ليشكلوا حالة من الإنقاذ لشعب أنهكته صراعات المكونات السياسية واقتتالها بعد مغادرة الاتحاد السوفييتي، ثم مع الحكومة التابعة له، واستفادت طالبان من حالة الإحباط التي وصل إليها الشعب، وهو ما شجع على الانضمام إليها، وانخراط كثير من المقاومين السابقين في صفوف هذه الحركة الوليدة. تأسست طالبان كذلك في دولة متداخلة العرقيات ومتعددة القبائل، حيث تتميز أفغانستان بالتعدد العرقي، وينتشر فيها عدد من الإثنيات والقبائل، ولكل من هذه التجمعات طابعها الخاص، وهو ما جعل المقاومة تأخذ شكلاً عرقياً في بعض محطاتها، كما أن أفغانستان ربما تجمعها وحدة فكرية متقاربة، فالمذهب الحنفي مذهب الأغلبية، وقد كان لهذه العوامل تأثيرها في مسارات الحركة في كل المراحل التي مرت بها، إضافة إلى العوامل الأخرى العرقية والدينية. أُسست طالبان عام 1994 على يد الملا محمد عمر وخمسين شاباً من طلاب المدارس الدينية، وفي العام نفسه أحكمت سيطرتها على مركز ولاية قندهار؛ المدينة التي انطلقت منها الحركة، وفي غضون سنتين تمكنت من السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل وما يقارب 90% من الأراضي الأفغانية، وتمكنت حينها من السيطرة على الوضع العسكري، وبسط حالة من الاستقرار، على الرغم من كل النقد الموجه لها خاصة فيما يتعلق بملف الحريات. لكن تلك الحالة لم تدم طويلاً؛ فسرعان ما سقطت طالبان عام 2001 على يد التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، متهمة تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن التفجيرات، ومطالبة حكومة طالبان بتسليم زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي كان يقيم في أفغانستان، ومنذ ذلك التاريخ تعيش طالبان في حالة صراع عسكري مع القوات الأجنبية، هدأ قليلاً بعد توقيع الاتفاق السياسي بين الحركة والولايات المتحدة الأمريكية في مطلع عام 2020. في هذه المرحلة الطويلة من عام 1994 إلى تاريخ بداية المفاوضات الأفغانية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2020، مرت طالبان بمراحل عدة، بداية بمقاومة القوات السوفييتية، وهذا قبل الإعلان عن اسم الحركة، ثم محاولة السيطرة على أفغانستان بعد دخول جماعات المقاومة في صراع داخلي، ثم فترة الحكم التي حاولت من خلالها أسلمة الحياة الخاصة والعامة حسب فهمها للدين، ثم العودة للمقاومة بعد سيطرة القوات الأجنبية، ثم مرحلة المفاوضات الأخيرة، وخلال هذه السنوات عاشت تحديات عدة، أظهرت نقاط قوة الحركة ونقاط ضعفها، كما أن السنوات الأخيرة كشفت عن حالة من المرونة النسبية التي توصلت إليها طالبان، من خلال تعاطيها مع المجتمع الإقليمي والدولي، واستطاعت من خلالها أن تقدم نفسها بوصفها حركة سياسية تحاور كبرى الدول العالمية، وعلى الرغم مما توصلت إليه طالبان من إنجاز سياسي فإن هذه المرحلة تكتنفها جملة من التحديات المستقبلية قد تعيد أفغانستان إلى الحالة السابقة في حال استمرارها، وتحتاج إلى خطوات مساندة وسريعة قبل أن تتجدد أحداث نهاية القرن العشرين. تتناول هذه الدراسة أربعة محاور رئيسية، تتطرق في المحور الأول إلى نشأة الحركة والعوامل المساعدة على نشأتها، والجذور الفكرية التي تنطلق منها الحركة، وفي المحور الثاني تعريف بالصفات والخصائص المشتركة التي يتمتع بها رموز طالبان وأبرز قياداتهم السياسية، ومراحل تشكلهم وإسهامهم في الساحة العسكرية والسياسية، وتعرج في المحور الثالث على مسلكها السياسي والعسكري بمناقشة أدائها وممارساتها في الحكم والمعارضة، وأبرز نقاط قوتها وضعفها، وتختتم الدراسة بمحور رابع يبحث في اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان، وموقع الحكومة والفصائل الأفغانية في الاتفاق، والتحديات المستقبلية أمام السلام الأفغاني ومآلاته. نأمل أن تشكل هذه الدراسة نافذة موضوعية لقراءة هذه الحركة، وما لها وما عليها، والاستفادة من نقاط ضعفها وقوتها، وفتح المجال للاستفادة من التحديات أمام علمية السلام الأفغاني، في محاولة لتقريب آفاق السلام، وتجاوز التحديات القادمة. اضغط هنا لقراءة المزيد

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(1).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)